Vladimir Antaki ou l'amour de Beyrouth sur les murs de l'IMA

Dans le cadre de la 3e Biennale des photographes du monde arabe contemporain

La Troisième Biennale des photographes du monde arabe contemporain ouvre ses portes le 11 septembre prochain. Une édition dédiée à l'IMA au « Liban, réalités & fictions », où la nouvelle génération de la scène libanaise trouvera à s'exprimer, dans toute sa diversité. A l'image de Vladimir Antaki, qui présente une œuvre tirée de sa série « Beyrouth, Mon Amour ». Que cache-t-il derrière ce titre enflammé ? Entretien.

Les commissaires de l’exposition l’avaient contacté pour ses « Gardiens », la série qui l’a fait connaître : de merveilleux portraits de petits commerçants et d’artisans, saisis chacun dans toute la magie de leur antre, boutique ou atelier empli du sol au plafond d’objets à leur image. Et parmi ceux-ci, pour un choix de Gardiens libanais, naturellement ; il en a des dizaines, tout un éventail !

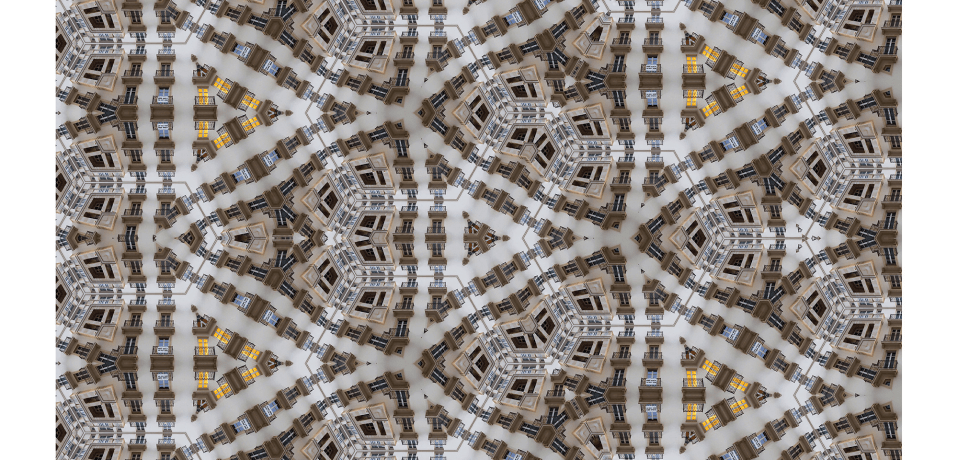

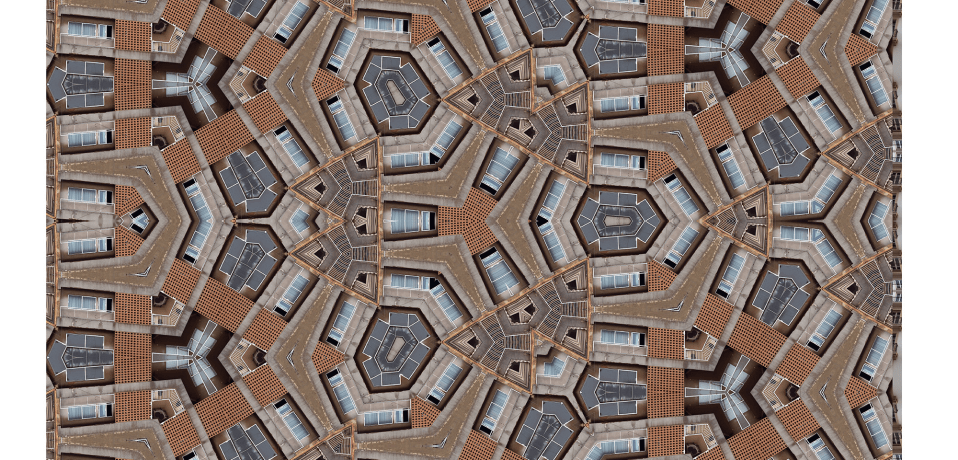

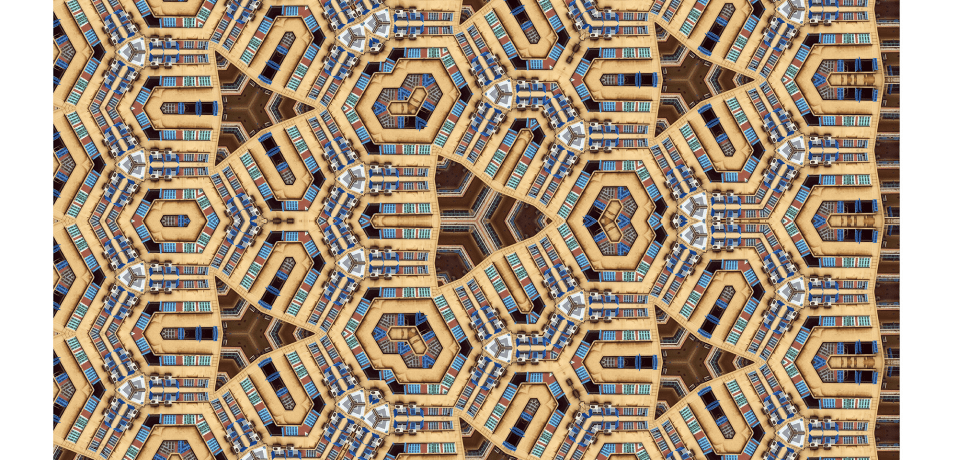

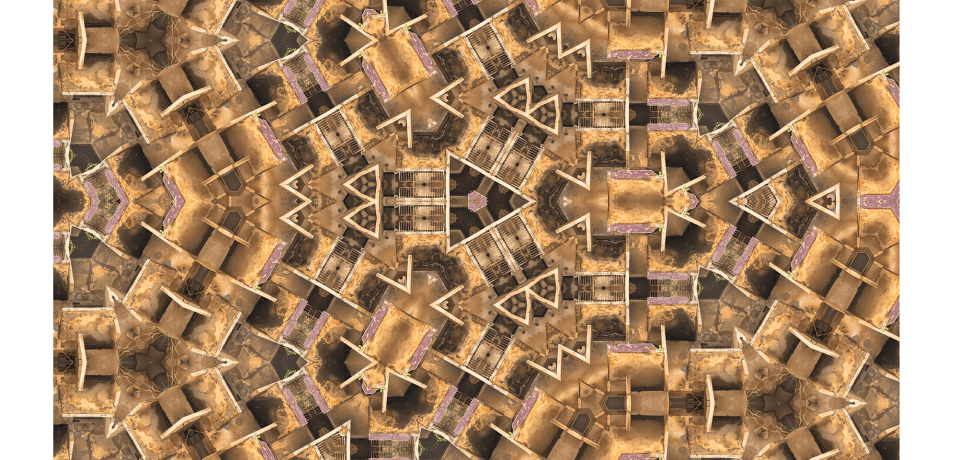

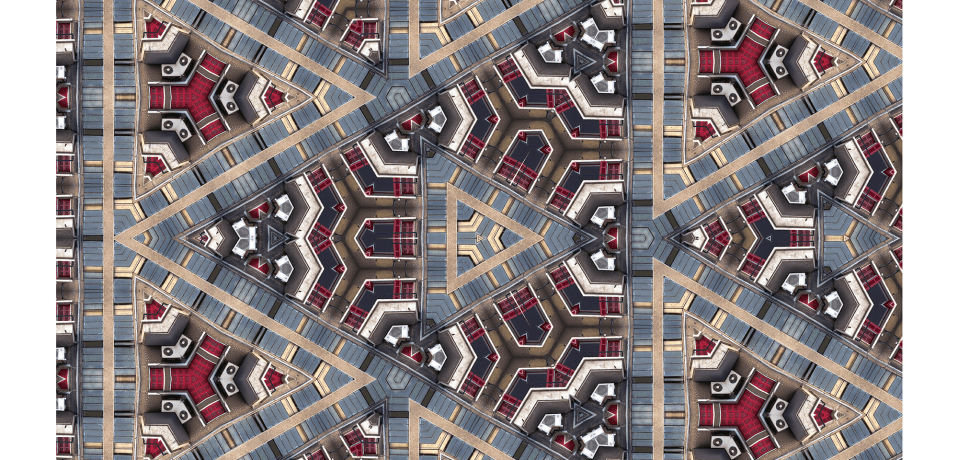

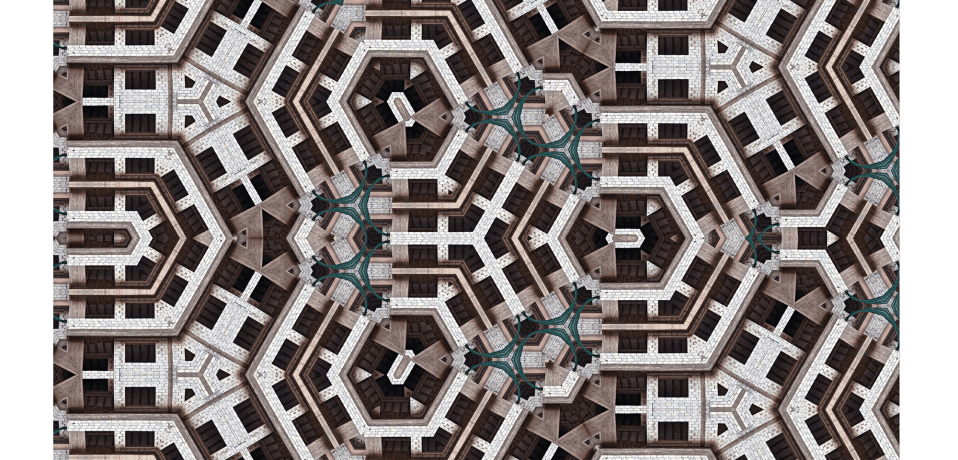

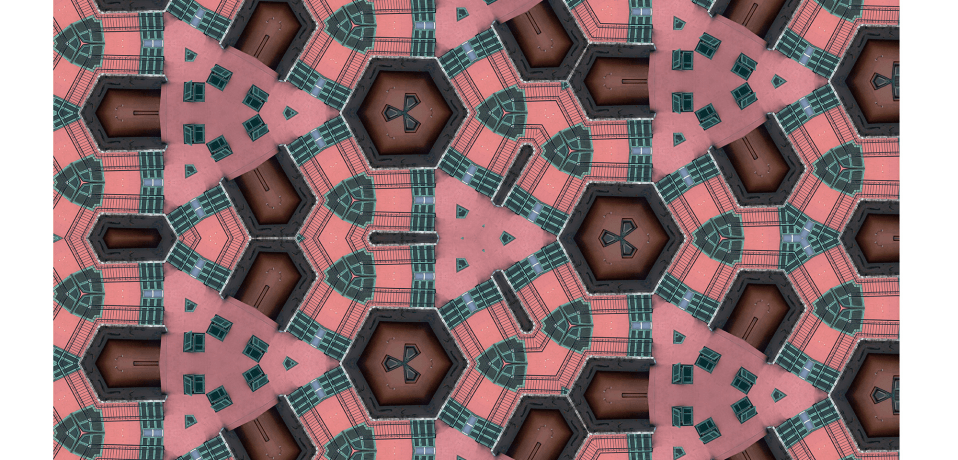

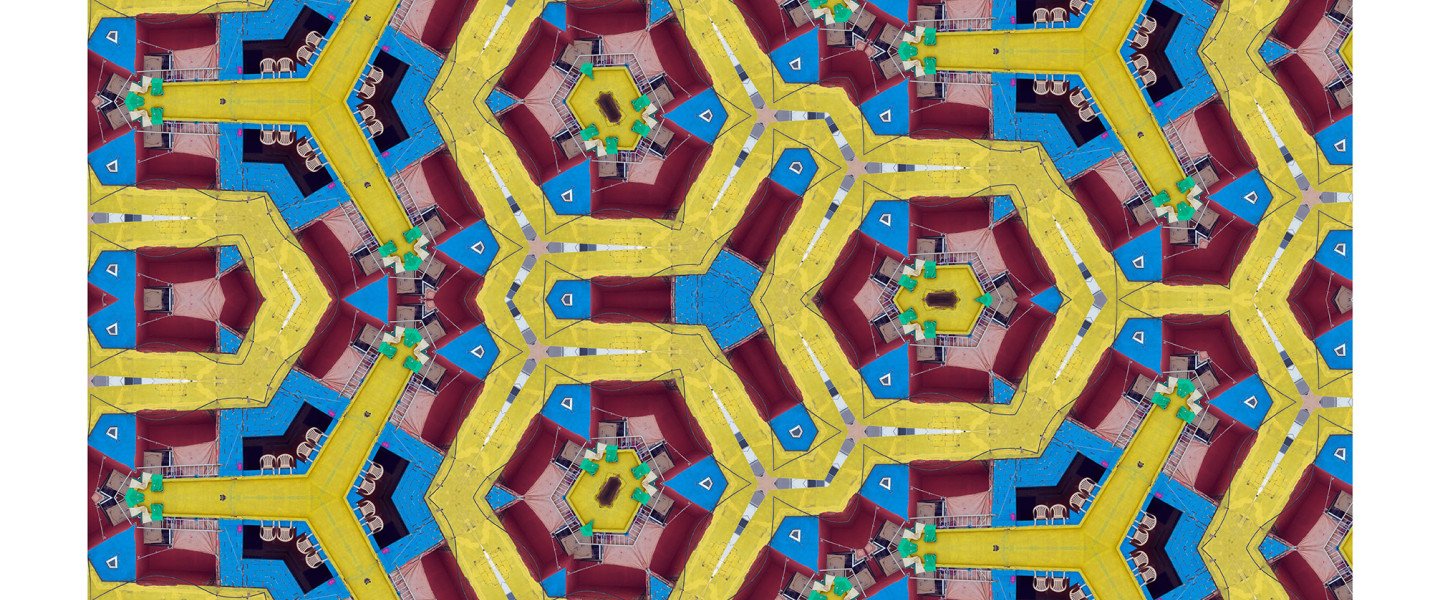

Et puis sur un coup de tête, Vladimir Antaki a choisi de leur montrer tout autre chose : « Beyrouth, Mon Amour ». Des montages digitaux évoquant les kaléidoscopes, réalisés chacun à partir de la photographie d’une façade d’immeuble beyrouthin ; les commissaires ont été conquis au premier coup d’œil. C’est donc une des œuvres de cette série que le visiteur découvrira, sous forme d’installation, lors de la 3e Biennale des photographes du monde arabe contemporain.

Mais pourquoi avoir présenté « Beyrouth, Mon amour » ? « Parce qu’il faut prendre des risques. » Et côté prise de risques, Vladimir Antaki s’y connaît. Au fil d’une interview qui aurait pu durer encore et encore tant on aime à l’entendre, on en en aura appris sur son amour inconditionnel du cinéma, ses débuts de parfait autodidacte, son départ pour Montréal en 2003, comme une fuite hors de l’étouffant cocon familial – « je passais 17 h par jour à déambuler dans les rues de Montréal avec mon boitier argentique : tout était nouveau et très différent de Paris. C’était une renaissance. »

Et puis sur ses ancêtres, ces Antaki originaires d’Alep, une famille d’architectes, d’avocats, de médecins, dont il est le premier artiste, « sauf ma tante Leila, miss Liban 1961, qui rêvait d’être actrice et est morte à 25 ans, en 1965. Je me suis raconté plein d’histoires à son sujet. De retour au Liban, j’ai décidé de scanner toutes ses photos. J’ai retrouvé des vidéos, j’avais envie de faire un travail là-dessus, mêlé à ce que mon père m’en raconte. Mais il me fallait trouver l’angle qui mènerait du personnel au général, pour que chacun puisse s’y reconnaître, et je n’y suis pas encore arrivé ; je vais devoir m’y remettre à tête reposée… »

On l’aura compris : chez Vladimir Antaki, la boîte à idée ne se referme jamais. Et quelque forme que prenne son travail, l’humain est toujours au premier plan.

Il y a un chaos qui émane de Beyrouth. Et moi, dans ce chaos, j’ai décidé de trouver la beauté et d’appeler ça « Beyrouth mon amour », un titre volontairement kitsch qui exprime la relation ambivalente que j’entretiens avec cette ville.

« Beyrouth, Mon Amour » tranche nettement avec le reste de votre travail. Un mot d’explication ?

J’avais la chance de posséder un appartement à Montréal où je vivais sans trop de peine de contrats alimentaires. Mais cette vie, ça n’était pas moi, je voulais me remettre en danger… Alors en 2016, j’ai décidé de m’installer à Toronto après avoir participé à la Nuit Blanche. Personne ne me donnait ma chance, et je suis passé par des moments si difficiles qu'un jour, je me suis effondré en larmes dans la rue. Et puis une rencontre avec le grand photographe Edward Burtynsky m’a redonné des ailes, et je suis parti à Beyrouth en juin 2017 avec l’envie de travailler sur quelque chose de nouveau, un projet sur ma tante, la sœur de mon père, que je n’ai pas connue. J’y suis resté huit mois.

A Beyrouth, je passais du temps avec mon père, il était tout seul et content que je sois là. Et c’est alors que la névrose du Liban a commencé à m’atteindre… La frustration, la rage de se trouver dans ce pays magnifique malheureusement très pollué et que les gens salissent quotidiennement sans remords : ils jettent leurs mégots, leurs emballages en plastique par terre, polluent la mer, klaxonnent à tout bout de champ et conduisent comme bon leur semble… Un pays qui était jadis considéré comme la Suisse du Moyen-Orient et qui est devenu un pays en voie de sous-développement ! Même si certains traits demeurent, qui me touchent beaucoup, comme le respect dû aux anciens, et certaines évolutions qui vont dans le bon sens (je pense notamment à l’émancipation progressive de la communauté LGBT, à des associations qui font ce qu’elles peuvent pour conscientiser les gens à recycler ou à la réhabilitation de certains quartiers pauvres à travers l’art).

Le Liban est un pays qui, à cause de la guerre, a laissé le chaos s’installer. Certains y sont immensément riches, occupant des logements de plusieurs millions. D’autres, dans l’extrême pauvreté, avec des enfants qui nagent dans une mer toxique, au milieu des ordures et des pneus qui brûlent, parce qu’ils n’ont pas le choix. Mon travail porte sur l’humain, et je suis très affecté par l’environnement. Notre pays est magnifique mais corrompu et toxique à plusieurs niveaux. Beaucoup de gens le savent mais préfèrent le nier. Leur excuse – on en revient à la guerre – c’est : tout peut s’arrêter demain, vivons comme si aujourd’hui était le dernier jour.

C’est comme si vous aviez un enfant et que vous le voyiez prendre la mauvaise direction : votre cœur en serait déchiré.

Il y a un chaos qui émane de Beyrouth. Et moi, dans ce chaos, j’ai décidé de trouver la beauté et d’appeler ça « Beyrouth, Mon Amour », un titre volontairement kitsch qui exprime la relation ambivalente que j’entretiens avec cette ville.

J’étais las d’entendre des gens me reprocher de photographier « ça » – « C’est honteux, on va passer pour le tiers monde. » J’en avais assez d’entendre qu’Ouzaï [bidonville de la banlieue sud-ouest] était une poubelle, quand des gens essaient de ressusciter ce quartier avec de l’art. J’avais envie de montrer que certaines « favelas » se contentaient d’un peu de peinture pour ressusciter, et que des gens y vivent, que des enfants y courent dans la rue et nagent dans la mer.

Pourquoi avez-vous ainsi destructuré vos photographies de façades d’immeubles ?

Pour faire de mes photographies des mosaïques qui rappellent les mosaïques traditionnelles arabes. Et parce que j’avais envie de mettre au même niveau le Liban riche, le Liban pauvre : impossible de deviner, dans ces images kaléidoscopiques, si la photo utilisée est celle d’un immeuble de luxe ou d’une bâtisse surgie de terre sans permis où des gens vivent avec moins que le minimum.

En somme, le propos est de destructurer pour faire du beau, car certaines façades ne sont pas considérées comme belles : leur peinture s’écaille, elles portent des impacts de balles, des rideaux de pauvres pendent aux fenêtres, du linge sèche sur le balcon… Voilà ce que j’avais envie de dire : voilà, ça, c’est mon Beyrouth, mon amour, tous sont à la même échelle et on ne peut pas deviner lequel est riche et lequel ne l’est pas.

Dès que j’entends le mot « installation », je frétille ! Une installation, ça amène la photographie à un autre niveau, qui n’est plus juste quelque chose qu’on encadre et qu’on met à disposition du public : ça devient une expérience.

Comment avez-vous procédé ?

Quand un bâtiment m’intéressait, j’avais à prendre des décisions d’ordre esthétique : à certains moments les volets sont fermés, à d’autres ils sont ouverts, la lumière est allumée, où elle est éteinte, le soleil tape complètement, à moitié, pas du tout… Décider à quel moment photographier influerait forcément sur le résultat : dans la mosaïque finale, telle zone, photographiée mi-ombre, n’engendrerait pas la même homogénéité que plein soleil.

Pour générer les mosaïques, j’ai utilisé trois constructions différentes. Et j’ai bien sûr soigneusement choisi le pan de façade à utiliser. Pour vous donner un exemple, pour réaliser l’une des œuvres j’ai choisi un morceau d’un immeuble dont toutes les fenêtres étaient fermées à l’exception d’une seule, illuminée. Dans ce type d’immeuble de luxe, les propriétaires ne résident même pas : ils achètent et y viennent une ou deux fois l’an. Et c'est cela que je souhaitais montrer, cette unique fenêtre illuminée, avec de la vie derrière, dont le motif se répète encore et encore. Ici, des rideaux traditionnels créent un effet papillon avec les volets fermés, et des climatiseurs forment comme un ballet, un circuit de carte-mère.

Derrière tout ce travail, il y a une même idée : obtenir un résultat qui soit beau, et qui laisse transparaître mon propos en arrière-plan, mais sans évidence.

Comprendre ce travail suppose un peu d’imagination…

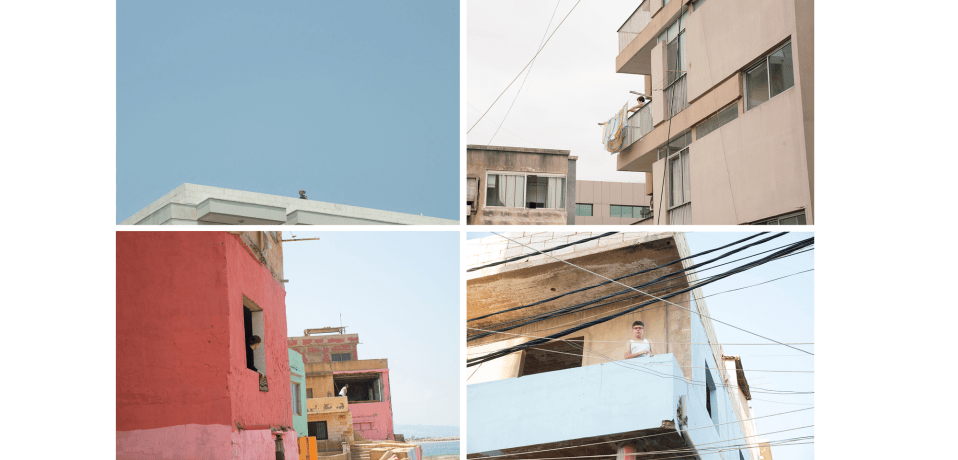

Pas tant que cela : l’œuvre exposée sera tirée à quasiment 4x6 m, ce qui rendra les motifs de la mosaïque très visibles. Elle sera présentée sous forme d’installation et tapissera les murs comme du papier peint. Mais comme le côté humain n’est pas forcément évident, j’ai demandé à disposer, à côté du texte d’intention, d’un dispositif permettant au visiteur d’accéder à d’autres photographies que j’ai prises, celles de gens sur leur balcon. Parce qu’il y a une vie sur les balcons, à Beyrouth.

Je ne présente qu’une seule œuvre, mais dans un espace qui me sera réservé, l’escalier qui mène d’un niveau à l’autre. J’ai été emballé par le principe parce que dès que j’entends le mot « installation », je frétille ! Une installation, ça amène la photographie à un autre niveau, qui n’est plus juste quelque chose qu’on encadre et qu’on met à disposition du public : ça devient une expérience.

Vu de loin, on ne distingue rien. Et puis on rentre dans l’image, on y zoome, on découvre la présence ou non de mobilier sur le balcon, l’état de la façade, la présence ou non de climatiseurs, des volets de couleurs, si ces volets sont ouverts… et on se créée une histoire.

Certes, lire la note d’intention qui présente mon travail est indispensable pour le comprendre. Mais je ne veux surtout pas exposer les images brutes utilisées pour le réaliser, ce qui ôterait tout le côté imaginatif. Alors que c’est tellement coloré, tellement beau, différent de ce qu’on voit d’habitude, qu’on a envie d’imaginer autre chose qu’une simple façade, riche ou pauvre.