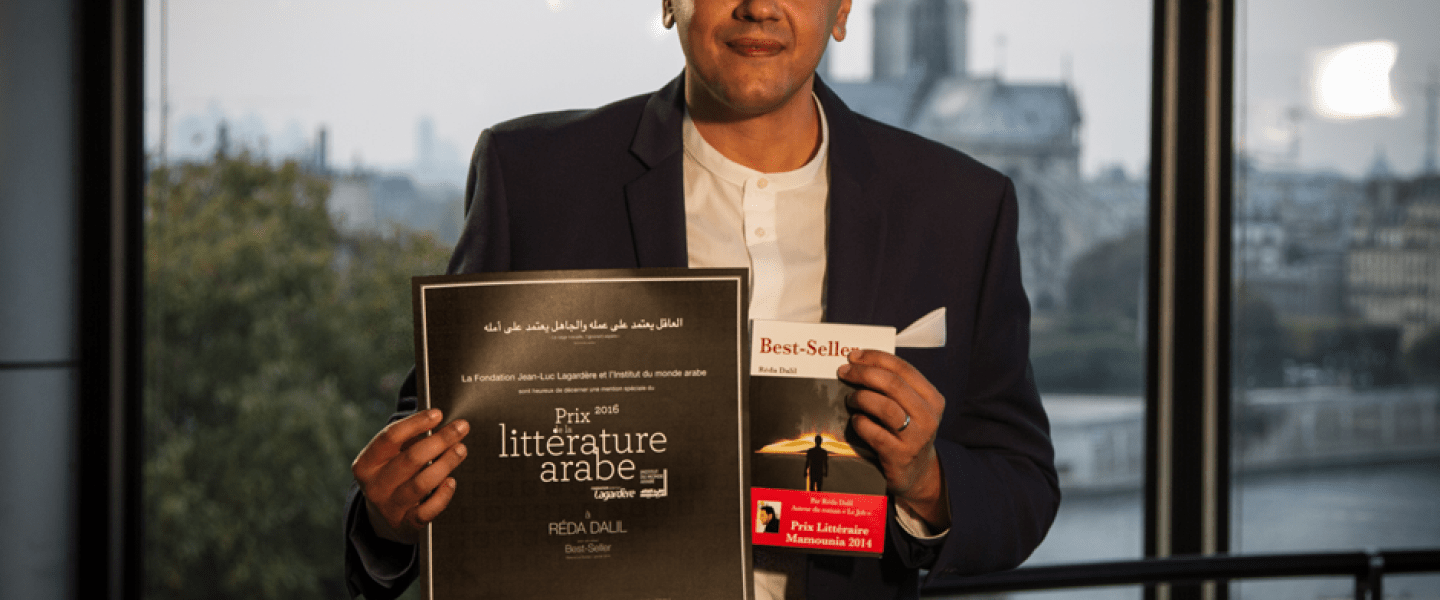

Réda Dalil, Prix de littérature arabe 2016, Mention spéciale du jury

«Au Maroc, l’écrivain est devenu une madeleine de Proust»

Le Jury du Prix de la littérature arabe 2016 a décerné une mention spéciale à Réda Dalil pour son deuxième roman, «Best seller», publié aux éditions du Fennec. Le romancier marocain y narre les affres d'un auteur en proie à la page blanche, peinant à joindre les deux bouts et prêt à tout pour renouer avec la gloire. Un écho plein d'humour à son premier roman, «Le Job», joli succès commercial qui s'était attiré les louanges de la critique et avait valu à Réda Dalil le prix de la Mamounia 2014. Et l'occasion de dresser un portrait au vitriol du milieu littéraire marocain. Fiction ou réalité?

Comment fait-on lorsqu’on exerce un métier assis sur une compétence précise, si cette compétence vient à disparaître un jour funeste? Voilà la question qui me turlupine en permanence et à laquelle je tente, par le truchement de ce roman, de trouver une réponse.

Réda Dalil

BB, votre héros – ou plutôt, votre anti-héros – est paresseux, geignard, libidineux à ses heures, et boit au moins deux fois plus que James Bond ! Pourtant, le lecteur s’y attache. Ce personnage, l’avez-vous construit avant de le faire entrer dans son histoire, ou est-il né au fil des pages ?

BB est né au fil des pages. Il n’est pas le fruit d’une construction consciente et ne découle pas d’une liste d’attributs que j’aurais préalablement dressée et à laquelle je me serais astreint à coller tout au long du roman. J’accorde une grande importance à l’instinct, à l’aléatoire, au hasard aussi. J’avais comme point de départ une situation plutôt qu’un personnage : celle d’un écrivain marocain peinant à joindre les deux bouts. Au Maroc, comme ailleurs je suppose, un auteur vivant exclusivement de sa plume souffre de façon très poussée sur le plan matériel. BB n’est pas une exception. Sauf que, contrairement à d’autres, il vit accroché au souvenir d’un succès passé et ne se résout pas à reprendre sa place dans le ventre mou des auteurs moyens dont les romans, sinon passant inaperçus, sont en tout cas largement boudés par le publique et la critique. Comme tout homme par ailleurs, il doit jongler entre mille contraintes liées à la famille, à la friabilité des revenus, aux crédits. L’alcool lui sert d’échappatoire à une réalité oppressante qui, du fait de sa sécheresse littéraire, semble devenir une donnée pérenne.

Vous décrivez un monde de l’édition essentiellement affairiste et mu par l’appât du gain…

Mon projet n'était pas de faire une dénonciation acide du biotope littéraire casablancais. Du moins pas en première intention. C’est simplement un décorum, un motif au dessus duquel je bâtis une espèce de fable chargée de deux ou trois morales, dont plus prégnante, en tous cas la plus urgente, celle qui me donne des sueurs froides : est-on dépositaire quand on écrit d’un capital d’idées, de style, de talent inépuisable, ou alors toute cette affaire n’est-elle que temporaire ? Peut-on s’illusionner de batailler contre une simple phase de blocage circonscrite dans le temps, ou bien, celle-ci, prenant les allures d’un syndrome de la page blanche, ne cache-t-elle pas en réalité un talent qui déserte ? Cette aptitude à écrire pour intéresser un lectorat peut-elle s’évanouir ? Beaucoup d’auteurs s’affaiblissent avec le temps, et je ne compte plus les confidences d'éditeurs me révélant ne pas oser rejeter le dernier manuscrit d’un écrivain confirmé, par peur de froisser son égo, quand bien même son texte est d’une médiocrité crasse.

Le Fennec

Le Fennec

Le tableau de l’édition marocaine est-il réellement aussi noir et les éditions Le Fennec, l’exception ?

Pendant longtemps, j'ai participé aux torrents d'indignation destinés au ministère de la Culture et aux éditeurs. Comme beaucoup, je voyais en leur laxisme la raison essentielle de la crise qui mine le livre au Maroc. Cependant, avec le temps, j'ai nuancé ma réflexion. D’abord, il est très difficile, voire impossible pour un éditeur, de se structurer à la manière de ses confrères étrangers, d'assurer une bonne correction aux œuvres, de procéder à une sélection optimale des manuscrits, d'éditer davantage de titres, etc. La raison en est simple. Il n'y a tout simplement pas de marché. La demande crée la qualité. Or, lorsqu'on sait qu'un best-seller s'écoule à 1000 exemplaires, toute la chaîne est frappée d'une démotivation terminale. Si l'on sait d'avance qu'en cas de réussite, on reste quand même dans l'échec relatif, cela n'est pas de nature à créer l'enthousiasme à l'origine de l'excellence. A l'exception d'un petite minorité, les Marocains ne lisent pas, c'est un fait incontournable.

Hélas, cette minorité de lecteurs ne peut à elle seule dynamiser toute une filière condamnée à l'amateurisme en raison de l'étroitesse du marché. Donc, lorsque j'entends certains s'acharner sur les éditeurs, je ris sous cape. Car là aussi, le mythe de l'écriture et de l'écrivain charrie des contrevérités patentes. On pense à tort qu'à partir de l'instant où le livre est en libraire, ou un acte d'achat est possible, qu'un écrivain gagne de l'argent. Je ne compte plus les fois où, confrontés à cette réalité : un livre se vend en moyenne à 200 exemplaires dont l'auteur touche 10% du prix de vente, les mines de mes amis s’assombrissent. Pour l'écrivain, en réalité, l'écriture ne peut être qu'un hobby. Et c'est bien dommage car la scène littéraire marocaine compte quelques écrivains de talent lesquels, faute de temps, n'iront jamais au bout de leur potentiel. Pour se déployer, le talent nécessite du temps, du travail, et un environnement stable. Houellebecq dit que pour bien écrire il faut s’ennuyer. Comment concilier cela avec l'obligation de travailler pour vivre? Je vous assure qu'après avoir passé 10 heures au bureau, le soir, à la maison, il devient quasiment impossible d'arracher une phrase à peu près correcte à un cerveau meurtri.

Vous dépeignez une classe sociale hors de toute contrainte morale et sociale, un monde dans lequel les femmes jouissent d’une totale liberté, sexuelle y compris, sans guère subir de jugement négatif de la part des hommes. Société réelle, ou fantasmée ?

Je dépeins un fragment bien réel, quoique minoritaire, de la société marocaine qui, à l’instar d’autres, se compose de facettes infinies. Celle qui sert d’arrière-plan à mon roman s’est embourgeoisée de façon aussi rapide que massive et vit par conséquent une situation d’anomie où le lucre, l’apparat, la représentation, prennent le dessus. Il s’agit d’une caste où le capital économique a phagocyté le capital culturel et où l’artiste devient une sorte de monnaie, un accessoire qui, selon sa cote du moment, procure du symbole. BB, grâce à son premier roman Le Jib, fut pendant un temps la coqueluche de cet écosystème vicié par l’esbroufe, ravagé par l’argent et ses corolaires. Dans un pays où le premier degré de subsistance demeure la priorité principale de la majorité, la culture reléguée au rang de colifichet est devenu l’apanage d’un happy few, qui loin d’en consommer l’essence par pur plaisir esthétique, en a fait un marché, résumant ses acteurs à des valeurs mobilières dont le cours fluctue au gré du zeitgeist.

Le dépérissement de la lecture, je le vois autour de moi, façonne des citoyens unidimensionnels, pragmatiques à outrance, n’ayant d’autre horizon que le moment présent, le profit, l’échange commercial. Ces néocitoyens, privés de monde intérieur et d’imagination, sont en proie à tous les excès et, oui, à tous les extrémismes.

Réda Dalil

Lorsque vous prenez la plume, pour qui écrivez-vous ? Pour les seuls lecteurs marocains pleinement francophones, ou en songeant également au public français, belge, suisse… ?

Je ne songe nullement à un public en particulier. Mes histoires s’inscrivent dans un contexte géographique et historique précis : le mien. En d’autres termes, le Maroc contemporain. Mais l’usage du français m’ouvre des horizons que l’arabe aurait limités à une région du monde, hélas, très peu friande de lecture. Le fait que j’écrive dans la langue de Molière n’est guère prémédité. C’est la langue de mes lectures, celle qui m’a donné accès à des œuvres de première importance, c’est une langue dont je suis éperdument amoureux. Le fait que je sois d’abord francophone, du fait de mes études et du milieu dans lequel j’ai évolué petit, lève un certain nombre de blocages par rapport à cette belle langue que j’aime soumettre à toutes sortes d’expérimentations. Mon rapport au français est, si je puis dire, assez décomplexé. Je ne complais pas dans le culte de la phrase parfaite, ou dans une certaine pureté formelle. Du reste, je focalise davantage mon attention sur l’intrigue, le rythme et la fluidité de la trame plutôt que sur une recherche stylistique méticuleuse.

Vous avez quitté une vie de cadre supérieur dans la finance pour vivre de votre plume. Et pourtant, vous écrivez: «Si on me convie à m’exprimer c’est, en général, pour discourir de la mort programmée du livre au Maroc.» Ainsi, vous écririez pour un monde, celui des lecteurs, que vous pensez voué à disparaître?

Vous savez, Steinbeck a dit un jour: «Le métier d’écrivain fait apparaître celui de jockey comme une situation stable.» Exercer ce métier, qui plus est au Maroc où la rareté des lecteurs est une plaie vivante avec laquelle l’auteur doit composer, est une quadrature du cercle. Cette équation impossible est d’autant plus terrible qu’elle fut, en ce qui me concerne, le fruit d’une décision consciente. Comme vous l’avez dit, j’ai abandonné une situation douillette pour tenter de naviguer parmi les eaux houleuses de la littérature.

Ce choix, ma foi assez égoïste compte tenu des obligations qui sont les miennes, s’est imposé de manière impérieuse. D’ailleurs, je ne pense pas que l’on puisse parler de choix mais de nécessité. Cela dit, chaque heure passée devant ma page me procure un plaisir exponentiellement supérieur à mes années bureau. Mais voilà, avec le temps, un début de désillusion commence à poindre. Je ne suis pas particulièrement à plaindre, mes deux romans ayant trouvé leur lot de lecteurs, mais dans l’absolu, au Maroc, le statut d’écrivain est laborieux. Pis, étant donné que le livre se débat dans les affres d’une crise durable, l’écrivain apparaît de plus en plus comme un objet de curiosité, presque une bête de foire. C’est quelqu’un qui, dans une époque ubérisée, miteé par l’écrasante prépondérance de la technologie, s’accroche à un âge d’or poussiéreux où lire était une activité respectée, noble, émancipatrice. Je détecte, parfois, dans le regard des quelques aficionados qui assistent à mes rencontres littéraires, comme une espèce d’empathie, voire de commisération. La société étant au fait de la précarité de l’auteur, souvent, on n’achète pas un livre, mais on encourage un auteur. L’écrivain est devenu une madeleine de Proust, le relief d’un temps qui ne vaut que par le sentiment de nostalgie qu’il procure. De plus en plus, la concentration nécessaire à l’immersion dans une œuvre est atomisée par l’immédiateté des réseaux sociaux et des moteurs de recherche. Je ne sais si l’écrivain parviendra un jour à inverser la tendance à son profit, qui serait, soit dit en passant, celui de tous. La fonction émancipatrice de la littérature est plus que jamais vitale. Or, les mécanismes profonds qui régissent notre époque sont à ce point opposés aux valeurs véhiculées par la lecture, que l’écrivain est privé des moyens d’être efficace. Twitter, ce petit oiseau gazouilleur, lui a rogné les ailes.

Une dernière question. Dans la « vraie vie », êtes-vous un mordu des Chants de Maldoror ?

Pas tant que ça pour dire vrai. Mais il me fallait, pour les besoins de l’intrigue, trouver un livre qui ferait l’unanimité en termes de beauté, de flamboyance du style, de perfection. J’avais le choix entre Mallarmé, Chateaubriand et le comte de Lautréamont. J’ai choisi ce dernier car moins connu, en tous cas, moins célébré que les autres susmentionnés: je pouvais donner l’illusion au lecteur de l’avoir créé ex nihilo. A ce propos, un jeune lecteur très enthousiaste m’a un jour conseillé, le plus sérieusement du monde, de faire des Chants de Maldoror mon prochain roman!

Et une toute dernière : BB referme sur lui la dernière page du livre en anti-héros éreinté – encore que sur la voie de la rédemption amoureuse et parentale. Allez-vous l’abandonner sur le bord du chemin ? Ou peut-on espérer le retrouver dans votre prochain roman?

J’éprouve un plaisir à peine contenu toutes les fois qu’un lecteur réclame une suite à mes romans. Ghali Habchi dans Le Job, tout autant que BB, sucite ce type de réclamations. J’estime que j’ai bien fait mon travail lorsqu’une connexion émotionnelle forte s’établit entre mon héros et un lecteur. C’est, in fine, ce que recherche tout écrivain sincère. Contrairement au Job, au terme duquel je clos toute perspective d’un dénouement heureux pour Ghali Habchi – ce qui m’a été souvent reproché –, dans le troisième acte de Best-Seller, BB est un homme brisé certes, mais en pleine convalescence, ce qui laisse espérer un retour, une rédemption, peut-être un nouveau départ.

Mais pour l’instant, je suis absorbé par un nouveau projet dont je suis en passe d’achever l’écriture. Qui sait, dans quelques années peut-être, Bachir Bachir reprendra-t-il sa plume dans une énième tentative valeureuse de signer ce Best-Seller, si évanescent?