Les multiples vies de l’oud

Bibliographies annotées sur la musique arabe #4

La bibliothèque de l'Institut du monde arabe à Paris abrite une vaste collection d'écrits sur la musique du monde arabe, une région qui s'étend du massif de l'Atlas à l'océan Indien. Une série de billets de blog met en lumière des sélections de cette collection, ainsi que des résumés rédigés par des membres de l'équipe du RILM dans les RILM Abstracts of Music Literature, la bibliographie exhaustive des publications sur la musique.

Le musée de l'Institut du monde arabe présente une exposition permanente d'instruments de musique sélectionnés dans le monde arabe. On y trouve un ṭambūr (tambour sur cadre), un darbūka (tambour), quelques mizmār-s (flûtes), un qānūn (cithare) et un ʿūd ou oud (luth), tous prêtés par le musée du Quai Branly, ainsi qu'un rabāb (vièle à pointes).

L’oud a connu d'innombrables vies. Alors que les empires, les califats et les sultanats se sont effacés, faisant à jamais partie de l’histoire, l’oud a perduré, porteur de connaissances musicales et symbole de l'héritage de civilisations entières, dont l'influence s'étend des rivages de l'Espagne à l'Ouest, jusqu'aux paysages au-delà des monts Zagros à l'Est. L’oud a pris de nombreuses formes et a été appelé par de nombreux noms. En Iran, c'est le barbat ; dans le monde arabe oriental, le ʿūd ; dans le Maghreb, le naqlāb et le kuwītra ; et le long du Golfe arabo-persique, le qanbūs. Lorsque l’oud entreprit son voyage en Europe avec les musiciens de l'Andalousie arabe (711-1492), il se transforma à nouveau.

Il acquit de nouvelles formes, de nouveaux rôles et une nouvelle vénération, conservant des fragments de son nom à travers les langues européennes : laúd en espagnol, liuto en italien, luth en français et lute en anglais. L’oud emprunte également des références au corps humain, avec ses frettes tendues sur un « avant-bras » (zind), ses cordes ancrées sur un « nez » (anf) et son « visage » (wajh) orné de trous sonores nommés d'après la « lune » (qamarāt) et le « soleil » (šamsiyya).

Ill. 1. L’oud de Rabat, Musée Sidi Mohamed Ben Abdellah, Essaouira. Source: Photothèque de l'Institut du Monde Arabe, inv. 99580

Dans le monde arabe, aucun autre instrument n'a été autant vénéré que le oud, qui a reçu le titre de « sultan des instruments ». À partir du ixe siècle, le oud fut utilisé pour codifier la théorie de la musique. Les références à cet instrument remontent au ixe siècle, avec al-Kindi (801 ?-866 ?), et ont évolué par la suite à travers les écrits de philosophes et de théoriciens de la musique tels qu'al-Farabi (870 ? – 950 ?), Ikhwan al-Safa (xe siècle), Ibn al-Munajjim (855 ?-912) et Safi al-Din al-Urmawi (1216 ?-1294).

Ces érudits ont utilisé l’oud comme modèle pour illustrer la théorie de la musique, effectuer des calculs des intervalles musicaux et analyser les relations entre la longueur des cordes et les proportions des touches. Etonnamment, les réflexions philosophiques de l'époque associaient souvent l’oud à l'ordre naturel et cosmologique des choses. Des écrits de l'âge d'or islamique (du viiie au xiiie siècle) établissent des parallèles entre les quatre cordes de l’oud, les quatre saisons, les quatre éléments de la nature et les tempéraments humains. Les quatre cordes de l’oud (bamm, maṯlaṯ, maṯná,zīr) ont été conçues pour refléter les émotions humaines. De ce fait, l’oud est devenu un pont entre l’homme et la nature, tout en soutenant les réflexions des érudits qui cherchaient à établir un lien entre les mondes physique et métaphysique.

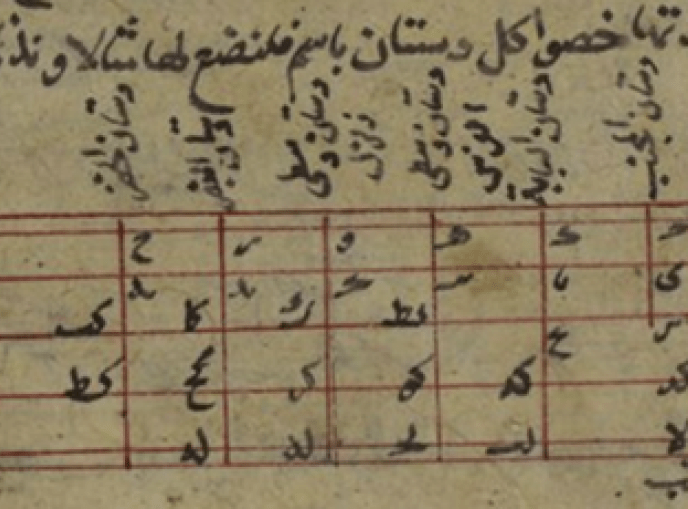

Ill. 2. Illustration de Ṣafī al-Din al-Urmawī de la touche de l’oud démontrant la place des frettes et des intervalles musicaux. Source : Kislak Center for Special Collections : Centre Kislak pour les collections spéciales, livres rares et manuscrits LJS 235 : Kitāb al-adwār fī al-mūsīqá,

Au cours des siècles qui ont suivi son apparition dans les cercles intellectuels, l’oud a été adopté par d’innombrables musiciens, a accompagné des chanteurs de tous genres musicaux et est apparu dans des manuscrits enluminés, des miniatures ornées et des artefacts décoratifs. À la fin du XIXe siècle, alors que les sociétés arabes étaient mobilisées par la Nahda, la Renaissance arabe, l’oud a été réimaginé dans sa forme et son utilisation pour s'adapter à l'évolution des goûts esthétiques et des sensibilités. L’oud n'a pas été simplement préservé - il est devenu un participant actif de la révolution culturelle de l'époque.

Concert Trio Bouchala

Concert du groupe algérien Trio Bouchala, dirigé par Yahia Bouchala jouant le kuwītra algérien, également connu sous le nom de oud andalou. Source : Institut du Monde Arabe.

Le oud a connu une renaissance significative au XXe siècle, marquée par son obtention du statut de symbole national. Les jeunes États-nations percevaient l’oud comme un héros national, symbole enraciné dans l’histoire de leurs origines et incarnant ainsi l’élan d’une modernisation accélérée. L’oud a réaffirmé sa présence au cœur de la musique et de l’art régional : la suite āla andalouse de Fès, le mālūf de Constantine algérienne, la suite waṣla du Caire et d'Alep, et le maqām irakien de Bagdad. L’oud n'était plus un pont entre les hommes et le cosmos mais représentait les idéaux musicaux de nations entières.

Ill. 3. Timbre représentant l'oud, émis par la république d'Irak dans les années 1980.

Après que Ziryab (mort en 852 ?) - polymathe et musicien de la cour abbasside de Bagdad réfugié en Andalousie au ixe siècle - dota l’oud d'une cinquième corde, l'adaptant aux exigences de nouveaux styles musicaux et l'enracinant en Europe, l'instrument entrepris un voyage qui allait traverser les siècles et les continents. Près d'un millénaire plus tard, une sixième corde fut ajoutée, élargissant encore une fois la capacité d'expression de l'oud. L'oud, bercé dans les bras de générations entières, reste plus chéri que jamais.

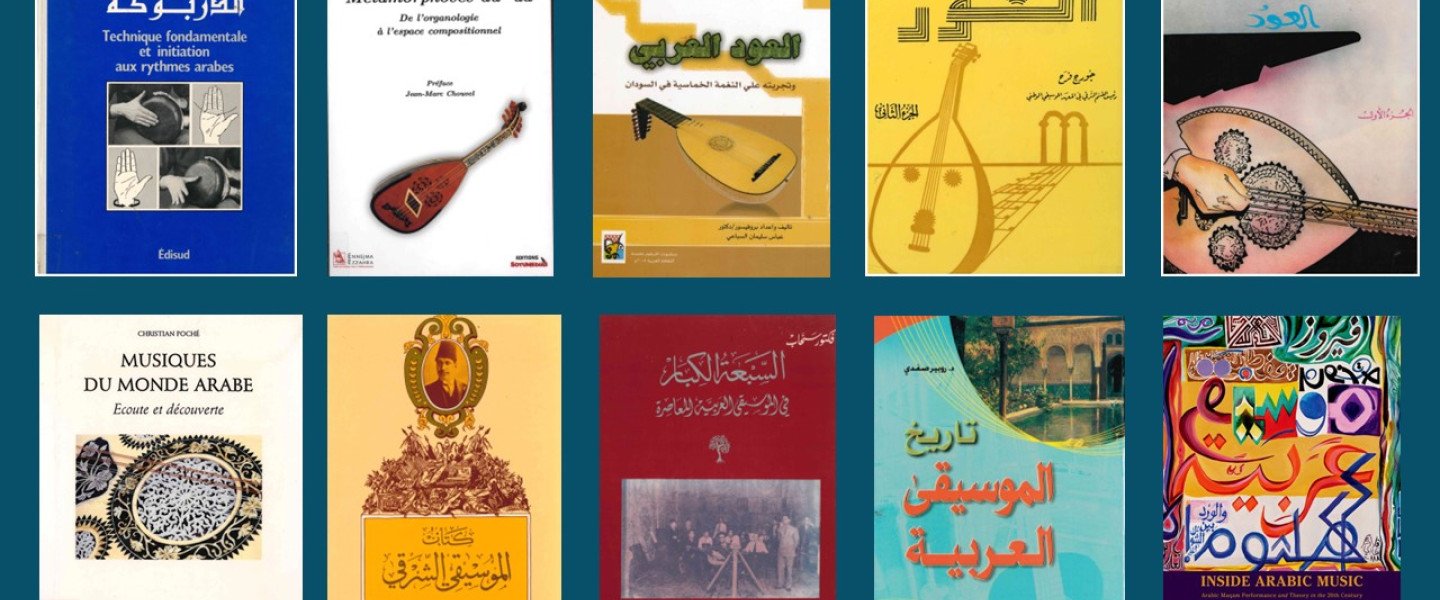

Bibliographie annotée

La bibliographie commentée ci-dessous présente les fonds de l'Institut du Monde Arabe sur l’oud, ainsi que sur les instruments de musique et leur rôle dans la musique arabe.

Abdallah, Tarek. “L’évolution de l’art du ‘ūd égyptien en solo à l’aune du 78 tours”. Revue des traditions musicales des mondes arabe et méditerranéen 4 (2010) 53-66. [RILM Abstracts of Music Literature, 2010-29832 ; référence catalogue IMA].

L’article étudie l'évolution de l'art de l’oud égyptien enregistré en solo sur disques 78 tours entre 1910 et 1930 et l'influence du support d'enregistrement sur les formes musicales et les techniques de fabrication de l’oud. L'analyse de ces enregistrements montre l'impact des contraintes du format d'enregistrement sur le développement de la musique instrumentale indépendante, en particulier le taqsīm et le samāʿī. Elle permet également de développer une typologie des techniques de jeu (les techniques de la main droite telles que le rīša, le décalage d'octave, et le zīr bam ; et les techniques pour la main gauche telles que le baṣm), qui caractérisent l'école égyptienne et la marque stylistique de ses solistes.

Abid, Mohamed. L'oûd oriental : Pratique et méthodes d'enseignement en Tunisie (Villeneuve d'Ascq : Septentrion, 2000) [Thèse de doctorat, Université Paris IV, 1997]. [RILM Abstracts of Music Literature, 1997-55215 ; référence catalogue IMA]

L'oud est l'instrument central de la pratique et la théorie de la musique arabe. Son histoire et ses origines témoignent de sa longue présence dans l'interprétation musicale à travers le monde arabe et au-delà, et diverses descriptions organologiques mettent en évidence la diversité de ses formes à travers les pays de la région. En Tunisie, les maîtres de l’oud ont développé des techniques et un répertoire pour l'instrument qui ont abouti à des méthodes pédagogiques orales et écrites. Des extraits de ces méthodes sont inclus.

al-Ašhab, Muḥammad. تعليم المقامات العربية على الآلات الموسيقية [Enseignement des gammes arabes sur les instruments de musique] (2e éd. ; al-Dār al-Bayḍā' : [Muḥammad al-Ašhab], 1994).[RILM Abstracts of Music Literature, 1994-36229 ; référence catalogue IMA]

Propose 21 courts exercices de maqām appliqués à l'oud. Les exercices sont complétés par des illustrations des positions des doigts et des notes sur l’oud.

al-Baṣrī, Ḥamīd. “بحث في تاريخ آلة القانون وأجزائها” [Recherche sur l'histoire du qānūn et de ses parties], al-Ḥayāẗ al-mūsīqiyyaẗ/Music life 13 (1996) 31–43. [RILM Abstracts of Music Literature, 1996-44009 ; référence catalogue IMA]

Traite de l'histoire, du développement, des techniques de jeu et des différentes pièces du qānūn.

Bilqazīz, ʿAbd al-Ilāh. “حوار مع مرسيل خليفة” [Entretien avec Marcel Khalifé], al-Mustaqbal al-ʿarabī 25:285 (Tišrīn al-ṯānī/Nūfambir 2004) 83–97. [RILM Abstracts of Music Literature, 2004-47657 ; référence catalogue IMA]

Entretien avec le chanteur, compositeur et joueur de oud libanais Marcel Khalifé à propos de son album Concerto al Andalus, de son style de composition, de son approche de la poésie dans la composition, de ses œuvres pour l’oud et de questions plus générales liées à l'histoire et à l'état actuel de la musique arabe.

Fāẖūrī, Kifāḥ. آلات الموسيقى العربية [Instruments de musique arabes] (Bayrūt: Šarikaẗ al-Maṭbūʿāt li-l-Ṭibāʿaẗ wa-al-Našr, 1998). [RILM Abstracts of Music Literature, 1998-50327 ; référence catalogue IMA]

Présente et décrit les instruments utilisés dans la musique arabe, notamment le oud, le qānūn, le rabāb, le sanṭūr, le ṭanbūr, le ğūza, le kināra, le nāy, le mizmār, le mizmāra, le darbūka, le riqq, le mizhir, le ṭabl, le ṣāğāt, le naqqāra.

Faraḥ, Ğūrğ. Iتمارين موسيقية لآلة العود [Exercices musicaux pour l’oud. I] (3e édition, revue et complétée ; Bayrūt : Manšūrāt Dār Maktabaẗ al-Ḥayāẗ, 1985). [référence catalogue IMA]

Propose des exercices introductifs à la pratique de l’oud.

Faraḥ, Ğūrğ. II تمارين موسيقية لآلة العود [Exercices musicaux pour l’oud. II] (3e édition, revue et complétée ; Bayrūt :Manšūrāt Dār Maktabaẗ al-Ḥayāẗ, 1985). [référence catalogue IMA]

Propose des exercices et des compositions de niveau intermédiaire pour jouer l’oud.

Faraḥ, Ğūrğ. IIIتمارين موسيقية لآلة العود [Exercices musicaux pour l’oud. III] (3e édition, revue et complétée ; Bayrūt: Manšūrāt Dār Maktabaẗ al-Ḥayāẗ, 1985). [référence catalogue IMA]

Propose des exercices et des compositions de niveau avancé pour jouer l’oud.

Farraj, Johnny et Sami Abu Shumays.Inside Arabic music: Arabic maqam performance and theory in the 20th century (New York: Oxford University Press, 2019). [RILM Abstracts of Music Literature, 2019-6370 ; référence catalogue IMA]

Qu'est-ce qui explique que des centaines de spectateurs applaudissent unanimement au même instant lors d'un concert de la diva égyptienne Umm Kalthoum ? Quel est le langage sous-jacent d'un taqsīm (improvisation instrumentale traditionnelle) que les musiciens et les auditeurs comprennent instinctivement ?

Comment la musique arabe peut-elle être aussi riche et diversifiée sans avoir recours à l’utilisation de l'harmonie ? Pourquoi est-il si difficile de transcrire la musique arabe à partir d'un enregistrement ? Ces questions sont abordées du point de vue de deux « initiés » à la pratique de la musique arabe qui documentent une culture de l'interprétation et un savoir-faire essentiellement transmis oralement.

La musique arabe s'est répandue dans le monde entier, influençant la musique de la Grèce jusqu'à l'Inde au milieu du XXe siècle par le biais de la radio et du cinéma musical, et la culture populaire mondiale par le biais de la raqs šarqī, connue sous le nom de « danse du ventre » en Occident.

Pourtant, malgré sa popularité et son influence, la musique arabe et le système d'échelle du maqām qui la sous-tend restent largement incompris. Comprendre le maqām nécessite une approche qui relie directement la théorie à la pratique, tout en offrant des perspectives théoriques qui seront utiles aux musiciens, qu’ils soient débutants ou experts, ainsi qu’à ceux intéressés par les traditions du makam persane, centrasiatique et turque qui y sont liées. La réflexion sur le maqām et l’improvisation enrichit également notre compréhension globale de la musique, en intégrant des concepts issus de la linguistique saussurienne, de la théorie des réseaux, ainsi que de la théorie de Lakoff et Johnson sur la cognition en tant que métaphore. Cette approche s’apparente à l’analyse de Gjerdingen sur la musique de la période galante, offrant ainsi une vision des liens profonds entre la musique, la culture et la communauté humaine. [traduction du résumé de l'éditeur]

Ḥamīd, ʿAbd al-ʿAzīz. “العود في الآثار العربية”[L’oud dans les sources arabes], al-Mūsīqá al-ʿarabiyyaẗ 1 (Tammūz/Yūlyū 1998) 11–44. [RILM Abstracts of Music Literature, 1982-49223 ; référence catalogue IMA]

L'utilisation de l’oud peut être retracée à travers des sources littéraires arabes antérieures à l'Islam. Les manuscrits de la période abbasside (750-1258) contiennent des écrits sur l'instrument rédigés par des philosophes et des théoriciens de la musique et fournissent des descriptions de l'oud, de ses formes et de ses utilisations.

al-H̱ulaʿī, Muḥammad Kāmil. كتاب الموسيقى الشرقي [Le livre de la musique orientale] (al-Qāhiraẗ: al-Dār al-ʿArabiyyaẗ li-l-Kitāb, 1993). [RILM Abstracts of Music Literature, 1993-32078 ; référence catalogue IMA]

Selon la théorie musicale arabe traditionnelle, la musique doit être étudiée sous deux aspects : la mélodie (laḥn) et le rythme (īqāʿ). Le son et ses caractéristiques physiques, les tons et les intervalles et leurs types, la transposition et ce qui rend les intervalles et les tons plausibles sont également des sujets importants de la théorie musicale. Les styles d'interprétation en Égypte au XIXe siècle et au début du XXe siècle reflètent des changements sociaux et esthétiques plus larges.

L’ouvrage inclût les arrangements de 23 cycles de muwaššaḥāt avec la transcription de leur poésie et de leurs cycles rythmiques sont inclus. Les biographies, les chroniques et la sélection des répertoires des musiciens constituent une riche référence pour la vie musicale et littéraire de l'époque. Les musiciens étudiés sont, entre autres, Ahmed Abu Khalil al-Qabbani, Abdoh al-Hamouli, Muhammad Uthman, Muhammad Abd al-Rahim al-Masloub, Muhammad Salim (al-Kabir), Youssef al-Minyalaoui, Ibrahim al-Qabbani, Salama Hegazi, Muhammad Kamil al-Khoulai.

Loopuyt, Marc. Le oud Nahhât: Luth mythique de Damas (Paris: Musée de la Musique, 2018). [RILM Abstracts of Music Literature, 2018-63384 ; référence catalogue IMA]

Dépositaire d'une tradition millénaire où se mêlent géométrie, philosophie et poésie, l'oud confectionné dans les années 1930 par le luthier Abdoh Nahhat à Damas est une fenêtre sur l'art et les savoirs du monde arabe.

al-Mahdī, Ṣāliḥ. إيقاعات الموسيقى العربية وأشكالها [Rythmes et formes de la musique arabe] (Qartāğ: Bayt al-Ḥikmaẗ, 1990). [RILM Abstracts of Music Literature, 1990-43850 ; référence catalogue IMA]

Le Īqāʿ (rythme) est un élément déterminant de la musique arabe, de sa poésie et de ses formes musicales et vocales. La relation entre le mètre poétique et le rythme dans la musique arabe est d'une grande importance, d'autant plus qu'elle constitue la base de nombreuses formes musicales. Une attention particulière est accordée à l'art du ṣawt dans le Golfe arabe, au nawba du Maghreb arabe, au dawr, au muwaššaḥ et aux formes instrumentales telles que le bašraf, le taḥmīla, le samāʿī et le sīrtū. Les rythmes de la musique arabe ont été documentés grâce aux enregistrements pour le Congrès de la musique arabe du Caire de 1932. Des sélections de compositions enregistrées pendant le congrès sont étudiées.

Poché, Christian. Musiques du monde arabe: Écoute et découverte (Paris: Institut du Monde Arabe, 1994). [RILM Abstracts of Music Literature, 1994-21319 ; référence catalogue IMA]

Propose une vue d'ensemble de la musique du monde arabe : répertoires, instruments, mélodies, rythmes et formes. 25 exemples musicaux illustrent le texte et permettent de réaliser 82 exercices proposés. Un corrigé accompagne chacun de ces exercices. Des références bibliographiques, une iconographie des instruments, un glossaire et une discographie sélective complètent ce guide dont l'objectif est d’aider à comprendre et à apprécier la musique arabe.

Poché, Christian. “Le joueur magnifique”, Qantara 26 (hiver 1997-98) 22-24. [RILM Abstracts of Music Literature, 1997-55262 ; référence catalogue IMA]

Mounir Bachir était un maître de l'oud qui a introduit de nouvelles techniques et une nouvelle esthétique dans le jeu de l'instrument. Son interprétation du maqām arabe et ses improvisations ont marqué une étape importante dans la modernisation de la musique arabe.

Poché, Christian. “Oud: Histoire de l’instrument qui voulait jouer tout seul”, Qantara 35 (printemps 2000) 23–25. [RILM Abstracts of Music Literature, 2000-84943 ; référence catalogue IMA]

Dans le contexte des efforts de modernisation au cours du XXe siècle, l'oud a connu d'importantes transformations stylistiques et techniques. Au début du XXe siècle, les maîtres de l'oud en Turquie - tels que Şerif Muhiddin H. Targan (1892-1967), Udi Hırant (1901-78) et Yorgo Bacanos - et en Égypte, notamment Mohammed Abdel Wahhab, ont joué un rôle essentiel dans le développement d'une approche unique de l'instrument au sein de leurs scènes musicales respectives.

Dans la seconde moitié du siècle, les joueurs d’oud Jamil Bachir, Mounir Bachir, Salman Choukr et Marcel Khalifé ont contribué à cette évolution en introduisant des éléments modernistes qui ont redéfini le rôle et l'expression de l'oud au sein des traditions musicales du Moyen-Orient.

Qaṭṭāṭ , Maḥmūd. آلة العود بين دقة العلم وأسرار الفن [L’oud : entre la précision de la science et les secrets de l'art] (Masqaṭ: Markaz ʿUmān li-l-Mūsīqá al-Taqlīdiyyaẗ/Oman Center for Traditional Music, 2006) [RILM Abstracts of Music Literature, 2006-52600 ; référence catalogue IMA]

L’oud, instrument ancestral du Moyen-Orient, a traversé les siècles, prospéré et acquis la renommée de "sultan des instruments". Son histoire est marquée par des transformations majeures dans son organologie, sa taille et son usage, avec de nombreuses évolutions qui ont contribué à façonner son développement. Des preuves archéologiques révèlent des représentations de divers instruments ressemblant à des luths, datant du IIIe siècle avant notre ère, au Proche-Orient et en Asie centrale. Au cours de la période islamique médiévale, l'oud a atteint un stade de développement remarquable, subissant de nouveaux perfectionnements tant au niveau de la construction que des techniques de jeu, et atteignant son apogée au Xe siècle. À cette époque, l'instrument était utilisé en concert et comme outil pour étudier la théorie musicale et explorer les dimensions philosophiques de la musique. On trouve ces références dans des manuscrits, des artefacts archéologiques, des objets décoratifs et des enluminures, en lien avec la musique mais également en lien avec les sciences, la société et la littérature.

L'introduction de l'oud en Europe, facilitée par le gouvernement musulman en Andalousie, a également eu un impact sur le développement du luth en Europe, influençant à la fois la construction de l'instrument et la théorie de la musique. Au XXe siècle, les grands maîtres de l’oud ont intégré des améliorations et innovations inspirées par la modernisation musicale et l’adoption de formes provenant de la tradition musicale ottomane.

Aujourd'hui, l'oud est un instrument utilisé dans divers genres dans le monde arabe, connu sous divers noms dans les aires culturelles du Machrek arabe, de l'Irak, de la Péninsule arabique et du Maghreb. Chaque région présente des variations distinctes dans la forme, les techniques de jeu et le répertoire de l'oud. L'évolution moderne de l’instrument, y compris dans la structure des cordes et les techniques de fabrication, a accompagné l'essor de nouvelles écoles d'interprétation.

Saḥḥāb, Fiktūr. السبعة الكبار في الموسيقى العربية المعاصرة: سيد درويش، محمد القصبجي، زكريا أحمد، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، رياض السنباطي، أسمهان [Les sept merveilles de la musique arabe contemporaine : Sayyid Darwīsh, Muhammad al-Qasabgi, Zakaria Ahmed, Mohammed Abdel Wahhab, Umm Kalthoum, Riad Al Sunbati, Asmahan] (Bayrūt: Dār al-ʿIlm li-l-Malāyīn, 2001) [RILM Abstracts of Music Literature, 2001-48847 ; référence catalogue IMA]

Le XIXe siècle et le début du XXe siècle ont été marqués par une modernisation rapide de l'Égypte, avec des changements technologiques et culturels qui ont eu un impact profond sur la scène musicale. En examinant les contributions musicales de huit maîtres de la première moitié du XXe siècle, souvent considérée comme l'âge d'or de la musique arabe, nous pouvons mieux comprendre l'évolution des formes musicales arabes, l'émergence de nouveaux styles, ainsi que les bouleversements politiques, qui continuent encore aujourd'hui à façonner la musique arabe. Les biographies, les anecdotes, les œuvres, les processus de composition, les caractéristiques stylistiques et les engagements politiques de ces chanteurs, instrumentistes et compositeurs influents y sont analysés.

Ṣafadī, Rūbīr. تاريخ الموسيقى العربية [L’histoire de la musique arabe] (Bayrūt: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 2004). [RILM Abstracts of Music Literature, 2004-46854 ; référence catalogue IMA]

Au cours des trois premières décennies du XXe siècle en Égypte, la production musicale a été marquée par le travail et la pratique de musiciens, compositeurs et chanteurs qui ont posé les fondements de la musique arabe. Les principaux maîtres musiciens de cette période étaient : Muhammad Uthman, Abdoh al-Hamouli, Salama Higazi, Abu al-Ila Muhammad, Dawood Hosni, Muhammad al-Qasabgi, Sayyid Darwish, et Zakaria Ahmed. Les deux décennies suivantes ont vu l'introduction de changements et d'innovations dans la musique arabe. Les figures les plus marquantes de cette période furent Mohammed Abdel Wahhab et ses contemporains, dont Mahmoud al-Sharif, Farid El Atrache, Halim el-Roumi, Jalal Harb, Abdel Aziz Mahmoud, Mohamed Fawzi et Midhat Asim.

La carrière d’Abdel Wahhab, son style de composition ainsi que les chansons et la musique qu'il a composées pour les films témoignent de sa contribution à la musique et au cinéma égyptiens. À partir des années 1950, une nouvelle génération de musiciens et de compositeurs puise dans le répertoire esthétique des débuts de la modernisation. Les œuvres des musiciens et compositeurs libanais ont également eu un impact important sur le développement de la musique arabe. Des biographies de musiciens et des extraits de paroles de certains compositeurs et chanteurs sont inclus.

al-Sibāʿī, ʿAbbās Sulaymān. العود العربي وتجربته على النغمة الخماسية في السودان [L'oud arabe et la gamme pentatonique au Soudan] (al-H̱arṭūm: Manšūrāt al-H̱arṭūm, 2007) [RILM Abstracts of Music Literature, 2007-54096 ; référence catalogue IMA]

L'oud a été un sujet d'étude pour les philosophes de l'Islam médiéval, notamment al-Kindi, al-Farabi, Ishaq al-Mawsili, Ibn Sina et Ziryab. Au Soudan, l'oud arabe a été introduit au début du XXe siècle, suscitant un vif intérêt. L'oud a été adapté pour pouvoir jouer la musique pentatonique traditionnelle du pays. L’ouvrage fournit des descriptions détaillées de la fabrication de l'oud, ainsi que de ses aspects techniques et esthétiques. Des compositions choisies de Bar‘i Muhammad Daf‘ Allah, al- ‘Aqib Muhammad Hasan, Ali Makki pour l'oud sont également inclues. En outre, la transcription d'extraits mélodiques et l'application des modalités pentatoniques soudanaises, ainsi que les styles et techniques de jeu propres à l'oud sont étudiés. Des exercices pour l'oud et des partitions de mélodies et de chansons soudanaises connues sont inclus, ce qui constitue une ressource utile pour les étudiants et les musiciens.

Makhlouf, Hamdi. Métamorphoses du ʿūd: De l’organologie á l’espace compositionnel (Sīdī Bū Saʿīd: Ennejma Ezzahra: Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes ; Tunis: Éditions Sotumédias, 2020). [RILM Abstracts of Music Literature, 2020-76947 ; référence catalogue IMA]

L'évolution morphologique de l'oud de l'antiquité à nos jours a permis de comprendre l'oud, en tant qu'objet matériel et en tant qu'élément influent de la culture musicale, et a servi de base à une analyse sémantique des techniques et des styles de composition modernes. Le cadre épistémologique de l'espace compositionnel de l’oud est structuré sur trois niveaux : la connaissance atteinte par l'écoute, la structuration de la forme et l'interprétation sémantique. Propose des analyses approfondies d'un taqsīm de Jamil Bachir et de compositions de Mounir Bachir (al-ʿUṣfūr al-ṭā'ir), Le Trio Joubran (Masār) et Naseer Shamma (Ḥadaṯa fī al-ʿāmiriyya).

Vigreux, Philippe. La derbouka: Technique fondamentale et initiation aux rythmes arabes (Paris: Edisud, 1985). [RILM Abstracts of Music Literature, 1985-31342 ; référence catalogue IMA]

Le rythme de la musique arabe est abordé sous ses aspects quantitatifs (unité de temps, mesure et cycle rythmique) et qualitatifs (accentuation et ornementation). Les techniques fondamentales du darbūka sont expliquées à l'aide d'images illustratives et de pratiques notées des rythmes de base et de leurs applications.

Rédigé et compilé par Farah Zahra, rédactrice associée, RILM

Traduit en français par l’équipe de la bibliothèque de l’IMA avec l’aide d’outils de traduction automatique (Deepl).