« Les artistes ? Ce sont eux, les lumières du Liban ! »

Entretien avec Claude Lemand

Il appelait de longue date l'exposition « Lumières du Liban » de ses vœux : le collectionneur Claude Lemand aura mis tout son talent et toute son énergie au service de ces « Lumières », tant pour proclamer l’extraordinaire résilience du Liban que pour soutenir ses artistes – le but auquel il a assigné sa vie.

Les collectionneurs Claude et France Lemand, photographiés par Dahmane.

« Cette exposition nous permettra de témoigner de la face lumineuse d’un autre Liban, creuset de civilisations et de cultures disséminées à travers les cinq continents ».

Pourquoi cette exposition ?

Pour vous répondre, permettez que je me cite moi-même ! En 2019, à la journaliste Zeina Saleh Kayali qui me demandait : « Claude Lemand, que faut-il vous souhaiter ? », j’avais répondu : « Vivre encore une dizaine d’années, en bonne santé et la tête claire, pour organiser à Paris “Lumières du Liban”, exposition consacrée aux artistes libanais de notre donation et à d’autres artistes à venir. (…) Et enfin, mourir paisiblement la nuit dans un désert, allongé sur le sable près de ma femme, bercé par la voûte céleste illuminée de millions d’étoiles, merveilleuse expérience que j’ai eu la chance de vivre en 1980 au Soudan, près des pyramides de Méroé. »

Les artistes disent souvent que la lumière du Liban est exceptionnelle. Mais par « lumières » j’entends surtout les personnalités libanaises qui ont fait de Beyrouth la ville-lumière de l’Orient, qui ont brillé à toutes les époques de son histoire tourmentée, même si au fil des décennies, les clans dominants - qui ne défendent que leurs intérêts - ont plongé le Liban dans un chaos politique, économique, financier, social, sanitaire et même culturel. Mais le Liban demeure un pays dont la lumière jaillit.

Cette exposition nous permettra de témoigner de la face lumineuse d’un autre Liban, creuset de civilisations et de cultures disséminées à travers les cinq continents. Ce Liban, inventeur de la marine marchande et de l’alphabet, facteur de liens millénaires entre les peuples, créateur à la fin du xixe siècle de la Nahda laïque et anticléricale, cette renaissance de la langue, des lettres et de la pensée politique et sociale d’un nouveau monde arabe, moderne, libéré autant du joug des Ottomans que des croyances et des interdits de religions et de sociétés sclérosées et féodales. La Nahda libanaise était bien plus ambitieuse et révolutionnaire que sa sœur la Nahda d’Égypte, qui visait à réformer l’islam traditionnel sans le remettre en question en tant que dogme, morale, culte et religion d’État.

Fille des Lumières, cette Nahda libanaise était à l’écoute du monde oriental et occidental, et ses auteurs, issus du Liban et des diasporas apparues après les massacres de 1860 puis l’oppression ottomane et la grande famine de 1915-1917. L’une des œuvres à découvrir dans l’exposition s’en fait l’écho : Le Bouna (Le curé), livre d’artiste gravé par Shafic Abboud à Paris en 1953, alors qu’il était encore étudiant aux Beaux-Arts. Le Bouna est un conte qui attaque au vitriol le régime féodal, religieux et civil qui dominait la société libanaise traditionnelle. Le récit est truculent, à la manière des récits de sa grand-mère, la cheikha et conteuse du village, et des conteurs populaires ambulants, qui avaient un si grand succès auprès des enfants – ils se rassemblaient autour de leurs boîtes à images. Nous exposerons la boîte peinte que Shafic Abboud fabriqua en 1964 pour sa fille Christine, un modèle réduit de ce Sundûq al-Firjé, avec sa lampe magique, ses rouleaux de contes et d’images et qu’il baptisera « Cinéma Christine ».

Et pourquoi monter cette exposition maintenant ?

Le fonds Claude et France Lemand et le musée de l’IMA avaient programmé « Algérie mon Amour », une exposition consacrée aux artistes algériens de la collection, qui aurait été suivie de « Lumières du Liban ». Les explosions du 4 août 2020 en ont décidé autrement. Dès le lendemain, j’ai demandé au président Jack Lang de bien vouloir inverser le calendrier. C’est ma manière habituelle de réagir, depuis les traumatismes que j’ai subis à Beyrouth en décembre 1975 : transformer la tragédie en actions positives, prendre des initiatives pour marquer notre solidarité avec le peuple libanais, lourdement éprouvé par l’accumulation de tant d’épreuves et de crimes, et plus particulièrement avec le monde des arts et de la culture. Si cette exposition peut démontrer combien ce petit pays est grand et qu’il a quelque chose de particulier à offrir au monde malgré tous ses malheurs, alors nous aurons gagné !

Monter cette exposition a été l’occasion d’enrichir le fonds libanais de votre donation…

Depuis notre donation, en octobre 2018, nous nous sommes efforcés d’enrichir la collection de l’IMA à l’occasion de chacune des expositions du musée. « Lumières du Liban » n’a pas dérogé ; et lancer ce projet a été l’occasion de prendre des contacts avec des artistes de toutes les générations. En l’espace de neuf mois, nous avons pu soutenir la création et acquérir les œuvres de 32 nouveaux artistes du Liban. Grâce à la galeriste libanaise Nadine Begdache que je remercie, deux magnifiques sculptures de 1960 et 1964 ont été offertes au musée par les héritiers de Moazzaz Rawda (1906-1986), une artiste rare née à Bagdad dans une famille turque, puis établie au Liban après son mariage. J’éprouve aussi une grande reconnaissance envers le galeriste Saleh Barakat, qui m’a tant aidé dans l’acquisition des œuvres de ses artistes.

Mais le but principal que nous avons assigné à notre parcours dans la vie est d’être au côté des artistes, particulièrement durant la trop longue période catastrophique qu’ils traversent. Aussi, parallèlement à l’organisation de cette exposition, j’ai initié auprès des artistes du monde arabe, et au-delà, un vaste mouvement de solidarité qui débouchera sur une vente au enchères et, avec le président Jack Lang et le musée, lancé un appel aux jeunes artistes du Liban. Certes, ce que nous faisons est une goutte d’eau fraîche sur le visage de ce pays meurtri, mais nous avons au moins la satisfaction d’avoir pu motiver et même enthousiasmer de nombreux artistes, de toutes générations. Je tiens ici à saluer leur créativité exceptionnelle, les remercier du fond du cœur pour leur générosité, comme celle des collectionneurs passionnés qui vont enrichir la collection d’art moderne et contemporain du musée de l’IMA et la rendre si unique parmi les institutions d’Europe, des Amériques et d’Extrême-Orient.

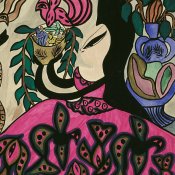

Anas AL BRAEHE, "Dream Catcher, Self Portrait", 2020. Huile sur toile,114 x 146 cm.

Personne n’est prisonnier de la chronologie et chaque artiste est libre d’exprimer son monde comme il l’entend. Les œuvres d’art me touchent particulièrement quand elles réussissent à être à la fois profondément singulières et universelles, et c’est là l’essence de mon propos.

Pourquoi exposer des artistes libanais de la diaspora ? Sont-ils encore réellement libanais ?

Comme Charles Aznavour se plaisait à dire aux journalistes : « Je suis à cent pour cent arménien et à cent pour cent français ! », les Libanais de la diaspora, où qu’ils soient, peuvent en dire autant. Par « artistes du Liban », j’entends tous ceux qui ont des liens avec ce pays. Abdul Rahman Katanani est un Palestinien né au Liban, diplômé de l’Université libanaise et il se sent libanais. Tarek ElKassouf est établi à Sydney, mais il a son atelier de design et de sculpture au Liban. Layal Nakhlé, jeune vidéaste libanaise, née en Côte d’Ivoire et de mère belge, réside à Barcelone et se déclare libanaise. Le Liban a toujours fonctionné comme un creuset humain et culturel, il a accueilli les Arméniens ayant échappé au génocide, les Palestiniens après 1948, les Syriens, les Irakiens et tous ceux qui recherchaient la liberté.

L’âge d’or de Beyrouth doit beaucoup à des personnalités, des artistes et des poètes venus d’ailleurs, de France (l’archéologue et collectionneur Henri Seyrig, André Masson, Max Ernst, Georges Mathieu), de Palestine (Mona Saudi y eut sa première exposition et y a établi son atelier), d’Irak (Dia Al-Azzawi, Rafa Nasiri, Shaker Hasan, Ismail Fattah), de Syrie (Fateh Moudarres), d’Égypte (Hamed Abdalla, Adam Henein), du Soudan (Ibrahim El-Salahi, Ahmad Shibrain)… Beyrouth était la capitale de la liberté et de la modernité, c’était là qu’il fallait vivre, exposer, publier. Beyrouth est le titre de l’ultime toile du Marocain Mohammad Melehi (disparu en octobre 2020 du Covid-19 à Paris), qui avait répondu à mon appel au lendemain des explosions du 4 août et avait tenu à rendre hommage à la ville et au pays meurtris.

Non, le Liban n’est pas que le Liban, il dépasse de loin ce petit pays et ce petit peuple et il a des résonnances partout dans le monde.

L’exposition est rythmée par trois grandes séquences historiques. Le rattachement des œuvres exposées à l’une de ces périodes ne risque-t-il pas d’apparaître un peu artificiel ?

Personne n’est prisonnier de la chronologie et chaque artiste est libre d’exprimer son monde comme il l’entend. Les œuvres d’art me touchent particulièrement quand elles réussissent à être à la fois profondément singulières et universelles, et c’est là l’essence de mon propos. On ne va pas enfermer chaque artiste dans une catégorie, dans une tendance. Les artistes de tous les arts sont libres, leurs inspirations sont multiples ; ce sont eux, « les lumières du Liban ».

C’est ainsi que, dans ses peintures, Shafic Abboud n’a pas voulu montrer la guerre, les destructions et la mort dans un style réaliste. C’est sa personnalité, sa liberté et son art. J’ai appelé « transfigurative » sa peinture de la maturité. Ainsi, à la mort de son amie Simone, qui aimait les robes amples et très colorées, et alors qu’il était lui-même malade, il avait peint Les Robes de Simone : un enchantement pour les yeux et l’esprit. On retrouve la même « transfiguration » dans la série des Cafés engloutis de 1990, peintures consacrées aux cafés traditionnels du bord de mer à Beyrouth qu’il adorait fréquenter et que la guerre avait détruits : du jaune lumineux, de l’orange d’une grande beauté. Ce n’est pas de la joie, mais une célébration de la lumière, des couleurs et de la vie au Liban, dans toute sa splendeur. Il a appelé L’Aube sa dernière toile de 2003 ; il y a là l’espoir et un testament.

Fatima El-Hajj, artiste de la génération suivante, a vécu toute la guerre civile et toutes les guerres et les malheurs qui ont suivi ; elle souffre encore dans son corps et dans son âme, mais elle n’a jamais peint de scènes de guerre ou de destruction. Faut-il la rejeter comme non représentative de son temps ? Pour elle, la peinture est éternelle ; elle a élaboré une pensée et un univers qui dépassent la guerre et la mort. Quand elle peint un jardin, c’est peut-être une référence au Jardin de Monet, tout comme au sien propre dans le sud du Liban, mais c’est aussi son jardin intérieur enchanté.

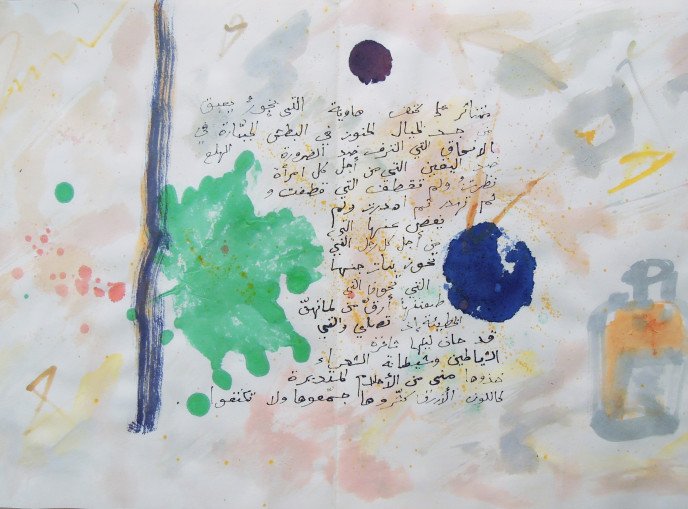

Etel Adnan, "Le Retour de Lilit". Leporello, encre de Chine et aquarelle sur cahier japonais, 33 x 567 cm, 2004.

En préparant cette exposition, quels ont été vos plus belles découvertes et vos plus grands plaisirs ?

Je dois dire que chacun des trente-deux nouveaux artistes, dont j’ai pu découvrir et acquérir les œuvres, fut pour moi une source d’enthousiasme et de fierté. Parmi ces découvertes, la plus récente ne concerne pas un jeune artiste mais un architecte, urbaniste et sculpteur né en 1976 et demeuré totalement dans l’ombre, Joseph El-Hourany. Durant 25 ans, il a refusé de montrer ses sculptures. En avril dernier, Saleh Barakat lui a organisé une première exposition-rétrospective et j’ai pu acquérir trois de ses œuvres.

L’un de mes grands plaisirs est encore et toujours de participer parfois à la création elle-même, même modestement, comme cela se produit depuis quarante ans que je fréquente les artistes et comme cela s’est produit pour le tout récent travail de François Sargologo, Carbone 14. La Faille, une série de photographies prises de jour et de nuit, en été, sur les hauteurs du Mont Liban.

Et quelle fierté j’ai ressentie, faisant l’inventaire de nos acquisitions, en constatant que les femmes y occupaient une place croissante : le tiers des artistes du Liban de la première génération, 40% de ceux de la génération suivante et la moitié de ceux qui sont nés à partir de 1970 sont des femmes. Dans « Lumières du Liban », elles sont nombreuses et remarquables !

Enfin, cet événement revêt pour moi une importante valeur symbolique : la totalité de l’exposition est libanaise, et pas seulement les œuvres des 30 nouveaux artistes que nous avons réussi à motiver et à soutenir dans leur créativité et les 102 œuvres nouvelles que nous avons ajoutées à la collection du musée en 2021. Mais aussi par l’aménagement de l’espace des donateurs et toute la scénographie : l’IMA les a confiés à Carl Gerges, architecte beyrouthin jeune et talentueux. Tous les éléments de la scénographie ont été produits au Liban, acheminés jusqu’à Paris et montés par des techniciens Libanais… Jusqu’à la couleur des murs, fabriquée avec de la terre du Liban ! Notre solidarité avec le Liban est réelle et concrète. Et quelle satisfaction de pouvoir saluer l’engagement exceptionnel de mes amis collectionneurs de la Levant Foundation, dont la générosité a permis de donner plus d’éclat à l’organisation de Lumières du Liban ! Je suis certain que de nombreux autres généreux donateurs de tous pays vont se joindre à nous.