Inaam Kachachi, une voix pour l'Irak

Dispersés, entre mémoires et blessures

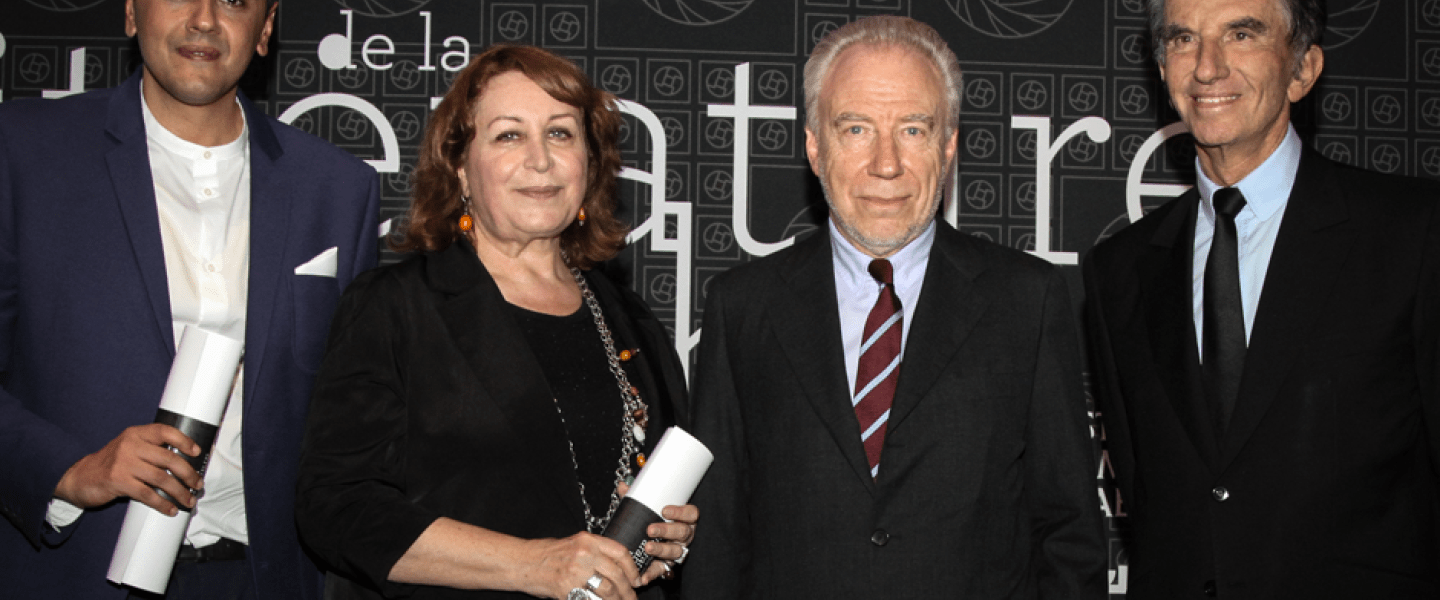

Inaam Kachachi est la lauréate 2016, pour son roman Dispersés, du Prix de la littérature arabe créé par l’Institut du monde arabe et la Fondation Jean-Luc Lagardère. Un roman qu’elle a écrit « pour les Irakiens. C’est leur livre. Il raconte leur vie – leur vie d’avant la barbarie, un monde sans doute irrémédiablement disparu, et dont il faut absolument conserver la trace ».

Inaam Kachachi reçoit le prix de la littérature arabe 2016

Institut du monde arabe

Douce, discrète, chaleureuse, elle est tout cela à la fois. Mais Inaam Kachachi est aussi dotée d’une volonté et d’une détermination sans failles. Des qualités qui ont décidé cette journaliste et correspondante pour la presse arabe, installée à Paris depuis des décennies, à se faire romancière. Son vœu : faire entendre la voix de pays natal, et rappeler au monde qu’il exista un Irak moderne, progressiste, où il faisait bon vivre, que l’on soit musulman, juif ou chrétien, homme ou femme. A l’image du personnage central de Dispersés : Wardiya l’ancienne gynécologue. Cette exploration de l’Irak d’hier, entrecoupée d’incursions dans la vie des exilés d’aujourd’hui, se lit… comme un roman.

Vous lisez le français. Qu’avez-vous ressenti en lisant votre roman dans sa traduction française ?

Je suis enchantée de la traduction de François Zabbal, dont le travail admirable rend parfaitement l’atmosphère du texte original. Mais je n’ai pas à proprement parler lu Dispersés en français comme on lit un roman. Il m’arrive de temps à autre de retourner à mes textes et de me dire : est-ce moi qui ai écrit cela ? La distance me fait oublier l’état dans lequel je me trouvais lorsque j’ai écrit tel ou tel passage. Et à dire vrai, que je relise des passages de Dispersés en français ou en arabe, je me pose la même question : est-ce mon roman, ou celui de Wardiya, le personnage principal ? C’est elle qui m’a confié son histoire. Moi, j’ai joué le rôle d’intermédiaire entre elle et les lecteurs.

Wardiya Iskandar émaille son récit de formules savoureuses, « Elle se sentait comme une chouette sur la tente d’un mariage » (p. 110), par exemple ! D’où viennent ces expressions ?

Il ne s’agit pas d’expressions irakiennes qui auraient été traduites littéralement. C’est moi qui les ai inventées, parce que c’est ainsi que je ressens les choses. J’ai une vision cinématographique de l’existence, que je visualise plus que je ne l’exprime avec des mots. « Une chouette sur une tente de mariage », c’est une image qui m’est venue comme ça, elle reflète précisément ce que je veux dire.

Et puis j’adore mettre de la drôlerie dans l’écriture. Je me suis attelée à des sujets très lourds : la guerre, la tristesse, une dame contrainte d’émigrer à l’âge de quatre-vingts ans… On ne peut supporter toute cette lourdeur sans un peu légèreté. Ou alors on étouffe. Autrefois, les Irakiens étaient sérieux à mourir – pas comme les Egyptiens, qui aiment blaguer par dessus tout, même dans les discours politiques ! Mais depuis la guerre, les Irakiens sont passés maître dans l’art de la plaisanterie. Allez sur Internet, sur les réseaux sociaux, et vous découvrirez qu’ils sont devenus les plus grands blagueurs du monde arabe. C’est simple, depuis trente ans qu’ils endurent cette vie sous pression, ils se sont mis à rire de tout.

Lorsque l’Irak a été occupé par les Américains, j’ai senti un grand cri dans ma gorge. Faire du journalisme, ça ne me suffisait plus pour exprimer toute l’horreur de ce que nous étions en train de vivre; seul un roman pouvait y parvenir.

Inaam Kachachi

Vous êtes venue tard au roman. Pourquoi ce choix ?

J’ai commencé à écrire des romans, non parce que je suis une romancière-née – je n’aurais pas attendu d’avoir cinquante ans pour m’y mettre – mais lorsque l’Irak a été occupé par les Américains. J’ai senti un grand cri dans ma gorge. Faire du journalisme, ça ne me suffisait plus pour exprimer toute l’horreur de ce que nous étions en train de vivre ; seul un roman pouvait y parvenir. Et puis dans la presse et les médias français et anglais, rares sont les reportages à traiter du quotidien des Irakiens, à raconter ce qu’ils endurent. Tout au plus trouve-t-on des articles consacrés à des réfugiés installés ici et à leur parcours.

Lorsque, à l’occasion de la parution de mes livres en français, j’ai été interviewée par des journalistes, leur première question a été : « Êtes-vous sunnite ou chiite ? » Pourquoi veut-on m’emprisonner dans ma confession ? Viendrait-il à l’idée de quiconque ici de demander à un journaliste et écrivain français s’il est orthodoxe, juif ou catholique ? De même, on met volontiers l’accent sur l’exil des chrétiens d’Irak que raconteraient mes romans. Mais Dispersés ne parle de l’exil, mais de l’Irak qui s’est exilé de lui-même. Il raconte l’Irak d’avant, où les chrétiens vivaient en harmonie avec les autres.

Ce que je vois, c’est un Irak des armes de destruction massive, des guerres, du terrorisme, des têtes coupées par Daech. J’ai voulu donner l’autre pendant, le positif de l’image. C’est ce qui a fait de moi une romancière.

Inaam Kachachi

Vous avez dit à propos de Dispersés : « Il fallait que je raconte l’Irak que j’ai connu et qui est maintenant en voie de disparition ». Ce livre-ci est-il plus politique que le précédent ?

Je ne parle pas politique. Ce dont je parle, c’est de la société, de nos valeurs et de notre vie d’antan – de tout ce que la politique a détruit. La « vraie » vie, où une femme pouvait, depuis le début du XXe siècle, fréquenter l’école et, dans les années quarante et cinquante, aller à l’université, étudier la médecine, conduire une voiture, librement, sans être obligée de se cacher sous une abaya ou un foulard. Voilà l’Irak que j’ai voulu décrire, l’Irak intellectuel, l’Irak héritier de civilisations. Ce que je vois, c’est un Irak des armes de destruction massive, des guerres, du terrorisme, des têtes coupées par Daech. J’ai voulu donner l’autre pendant, le positif de l’image. C’est ce qui a fait de moi une romancière.

L’Irak a été un pays moderne, sans communautarisme. On travaillait dur ; mais le soir, on goûtait la douceur de vivre : faire la fête, boire, chanter, plaisanter, déclamer de la poésie… La poésie, c’était notre sport national. Qu’un homme se disant poète vienne à demander la main d’une jeune fille, la famille l’acceptait avec joie – comment il comptait subvenir aux besoins de sa famille, on peut se le demander, mais qu’importe !

Tout ça n’existe plus, et je doute que l’Irak redevienne un jour ce qu’il a été avant. Quand la jeune génération regarde les photos de ses parents, de ses grands-parents, elle peine à croire qu’elles aient été prises à Bagdad, à Mossoul ou à Bassorah. Oui, on portait des mini-jupes à l’université de Bagdad dans les années 70. Oui, on écoutait les Beatles, les Rolling Stones, tout comme on écoutait Oum Kalthoum ou le célèbre chanteur irakien Nazem al-Ghazali. On vivait nos vies comme tout le monde. Puis les chansons ont été maudites, la littérature encagée. Si Wardiya quitte son pays, ce n’est pas parce qu’elle est chrétienne mais par dégoût de cet Irak qui s’est mis à rejeter tout individu pour peu qu’il soit un tant soit peu libre, moderne, cultivé. La grande muraille de l’ignorance, du fanatisme s’est abattue sur un peuple.

Fondation Jean-Luc Lagardère

Fondation Jean-Luc Lagardère

Y a-t-il une part de journalisme dans votre travail ? Il est à ce point documenté que l’on ne parvient pas une minute à imaginer que vous n’avez pas vécu ce que vous décrivez.

Certains critiques trouvent que mes livres s’apparentent plus au journalisme qu’à la littérature. Certes, le journalisme m’a beaucoup apporté, et en premier lieu d’être capable d’écrire dans un langage simple et clair pour faire passer mon message – à l’opposé de cette vague littéraire qu’on pourrait qualifier de « complexe », née dans les années soixante dans le monde arabe, qui contraint littéralement à un véritable travail de déchiffrement !

Par ailleurs, mon travail journalistique a bien sûr beaucoup enrichi mes romans. Ainsi de Si je t’oublie Bagdad (Liana Lévi, 2009 pour la trad. française), mon précédent roman, l’histoire d’une jeune Irakienne immigrée aux Etats-Unis, qui retourne dans son pays natal comme traductrice au côté de l’armée américaine pendant la guerre du Golfe de 2003. La période de documentation a été beaucoup plus longue que la rédaction elle-même : il m’a fallu me rendre aux Etats-Unis, pour y interviewer des traducteurs formés pour aller travailler en Irak : étaient-ils militaires ou civils ? Voyageaient-ils dans des avions militaires ? Il m’a fallu récolter toutes sortes de détails : leur salaire, leur entraînement, l’atmosphère, la relation avec leur famille – avaient-ils ou non le droit de contacter leur famille d’origine en Irak, ou restaient-ils cantonnés à la zone verte ? De même pour Dispersés, pour la partie qui se déroule au Canada notamment : je n’ai jamais mis les pieds dans le Manitoba, il a fallu que je documente sur l’atmosphère, les habitants, le climat, l’alimentation… J’aime donner l’impression au lecteur que je raconte une histoire vraie. A mon âge, je peux tout de même m’autoriser à m’amuser un peu ! Dans le domaine du journalisme, il n’y a de place que pour la vérité et l’objectivité. Mais pas dans le roman, où je peux laisser cours à mon imagination.

Pour écrire mes romans, je m’inspire aussi de ma propre vie. Ainsi, pour faire parler Wardiya, c’est ma mère que je me suis remise en tête. Sa façon de parler, de s’habiller, ses colères, ses moments de douceur. Et si j’ai choisi d’en faire une gynécologue, c’est en pensant à une personnalité fascinante, une dame aujourd’hui âgée, que j’ai rencontrée en Irak puis à plusieurs reprises en Jordanie. C’est elle qui m’a inspiré le roman. Vous savez, en Irak, on n’a pas l’habitude d’aller chez un psy ni de consulter un sexologue. Une femme qui soigne les femmes, c’est à la fois une mère, une conseillère, un médecin, un sexologue, un psy et une amie. Elle est le réceptacle des secrets et doit régulièrement faire avec l’éternel problème des filles enceintes sans être mariées. La loi comme la religion interdisent l’avortement. Mais si le médecin abandonne la fille à son sort, elle la condamne à mort. De tels secrets pèsent sur la vie d’une gynécologue.

Iskandar, c’est un peu mon fils quand il était adolescent, ses protestations parce qu’il fallait toujours parler à voix basse à la maison – il faut dire que lorsque nous sommes arrivés en France, nous étions petitement logés! Et puis j’ai découvert avec l’écriture que j’avais une très bonne mémoire. Et dans ma mémoire, j’ai gardé l’Irak.

Vous écrivez (p. 163) : « [Wardiya] n’aura pas voulu se laisser prendre au piège de la nostalgie. C’est un mal psychologique qui attaque les gens fragiles et terrasse les vaincus. » Est-ce vous qui parlez ?

Wardiya n’a pas cette maladie. Moi, si. J’essaye de ne pas souffrir, mais je ne suis jamais parvenue à me défaire de ma nostalgie du monde d’avant, cet Irak en paix qui a été transformé en véritable enfer. Oui, je suis nostalgique. De là à qualifier ma nostalgie de maladie, sans doute pas : je n’aurais pas pu continuer à vivre, à travailler, à élever mes enfants, à être gaie, à adorer la vie. Je suis française depuis 1993. Mais aujourd’hui encore, « chez moi », ça veut dire Bagdad. Pourtant, quand je voyage et que j’ai le mal du pays, ce pays c’est la France : j’aimerais retrouver mon appartement du 13e arrondissement de Paris où j’ai toujours vécu. Mais s’il est doux d’avoir deux patries, il est très douloureux d’en perdre une. Sans parler de ce moment de déchirement terrible où l’une a été en guerre contre l’autre… A l’heure actuelle, j’ai en tête la terrible bataille de Mossoul, ma ville d’origine, celle de ma famille. Ce que je vois, ce n’est pas Mossoul libéré du joug de Daech, mais des milliers de familles sur la route de l’exil. Et ce n’est vraiment pas ce dont on rêve pour les siens.

Quant à Wardiya, elle a vécu une vie bien remplie et accompli son devoir. Arrivée à la fin de sa vie, elle se retrouve dans le HLM d’une banlieue miteuse, à souffrir des genoux, du froid, au lieu de jouir des fruits de sa carrière de médecin en se prélassant dans une belle villa. Elle accepte tout. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle est capable de s’en remettre totalement au destin, et la Vierge, à laquelle elle adresse ses prières depuis toujours, ne l’a jamais déçue. Depuis son lointain exil, elle prie pour l’Irak – en bon médecin, elle le voit comme un grand corps malade qui doit être soigné. Mais, et ainsi s’achève le livre, « le ciel ne répond pas. Son ciel clément et tendre qui ne l’a jamais déçue auparavant. Ne sont-ils pas rassasiés de sang ? »