Conversation avec Bady Dalloul, lauréat 2018 du Prix des Amis de l'IMA

« Mes pays imaginaires contribuent à la richesse des histoires nationales »

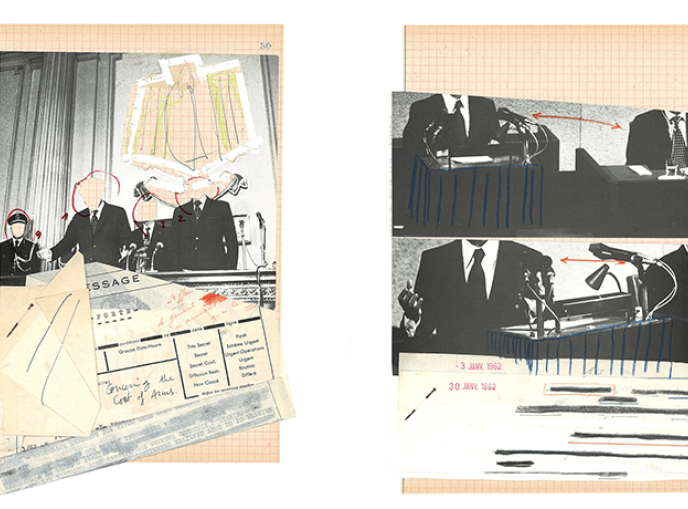

Un panneau de liège sur lequel sont punaisées, à l'ancienne, des feuilles cadrillées couvertes de photos d’archives, de dessins, de textes, de tracés, des cartes surchargées d'inscriptions, une vidéo d'hommes affairés à d'étranges travaux en plein désert : voici « The Arabian Canal Document / Qanat al-Akhar », une installation/fiction évoquant le creusement d'un canal… au beau milieu de la Péninsule arabique. Un travail du jeune artiste franco-syrien Bady Dalloul, à découvrir dans la dernière salle de l'exposition « L'épopée du canal de Suez. Des pharaons au XXIe siècle » jusqu'au 5 août 2018, puis au musée de l'IMA, qui a valu à son auteur le Prix 2018 des Amis de l'IMA pour la création contemporaine arabe. Interview d'un ingénieur de l'imaginaire.

J'ai commencé à m'adonner à la création de pays imaginaires comme à un jeu, avec mon petit frère, quand j'avais douze ans. Cela nous permettait d’avoir prise sur un monde d’adultes turbulents auquel nous ne comprenions alors que peu de choses. Aujourd’hui, rien n’a changé : je ne comprends toujours pas ce qui gouverne notre quotidien, ou seulement un petit peu plus, peut-être.

Bady Dalloul

Michket Krifa : La base de vos œuvres s'ancre dans la conception de pays, frontières, territoires, traces géographiques et récits historiques imaginaires. Comment avez-vous développé votre projet autour du canal de Suez pour la candidature au prix des amis de l'IMA ?

Bady Dalloul : A partir de photos d’archives, de dessins, de tracés sur des cartes géographiques et topographiques et d’une vidéo, je présente les preuves irréfutables de la construction d’un canal parallèle a celui de Suez : un canal creusé en 1954, qui a coupé la Péninsule arabique en deux.

Pourquoi avoir créé des pays imaginaires qui ont tant à voir avec le Moyen-Orient?

J’établis des corrélations entre différents endroits, cela me permet de croiser les histoires pour n’en faire qu’une ; une histoire commune apparaît, comme une trame, un motif applicable partout. Dénuée de repères culturel, historique ou géographique, cette histoire-motif devient plausible dans différents endroits, au Moyen-Orient comme en Océanie.

Qu' y a-t-il de fictif dans l’histoire de l'organisation économique et sociale de ces pays ? Représentent-ils un idéal ?

Les pays imaginaires que je décris ne constituent en rien un idéal et ne sont pas non plus des dystopies : ils ont toujours eu la particularité d’être parfaitement ordinaires. Quand j’ai commencé a collecter des images dans les journaux et autour de moi pour constituer ces endroits, le plus important pour moi était de les rendre le plus réalistes possible. J'ai commencé à m'adonner à ce passe-temps comme à un jeu, avec mon petit frère, quand j'avais douze ans. Il nous permettait d’avoir prise sur un monde d’adultes turbulents auquel nous ne comprenions alors que peu de choses.

J'ai vu qu'il y avait déjà la République de Suez ? A quoi ressemble-t-elle ? Le projet présenté au prix des amis de l'IMA pour le concours rejoint-il cette ligne fictive ?

Il y a deux ans, j’ai débuté une série sur des cartes anciennes, que j’ai pensé comme des exercices de dessin au tracé aléatoire et arbitraire. Traçant des frontières à la main ou à l’aide d’instruments de géométrie, je me suis mis à la place de cet Autre qui trace et définit le destin de millions de gens. La République de Suez est une de ces créations arbitraires, défiant toute logique historique ou politique, aussi plausible à mon sens que certains pays du monde aujourd’hui, contribuant ainsi à la richesse des histoires nationales de notre monde.

Badlands est un livre en sept volumes que vous avez initié avec votre frère lorsque vous étiez enfant, et dont vous avez poursuivi la réalisation jusqu’à aujourd'hui. Quel est le lien entre l'imagination enfantine et celle, plus mature, du jeune artiste que vous êtes aujourd'hui ? Pourquoi avoir conservé cet ouvrage qui pourrait apparaître quelque peu naïf ?

Ce livre nous permettait, à mon frère et à moi, d’expliquer ce qui était autour de nous sans vraiment le comprendre. C’était une manière de s’approprier un peu des éléments de notre quotidien qui nous échappaient. Aujourd’hui, rien n’a changé : je ne comprends toujours pas ce qui gouverne notre quotidien, ou seulement un petit peu plus, peut-être.

Je peux dire que j’ai grandi avec Badland, au début en ne sachant pas trop qu'en faire. Ces volumes m’ont permis de poser des idées sur le papier, de collecter des matériaux, de les coller ensemble, d’imaginer des dessins, des histoires tout autour. Ils ont toujours été une trame dans ma vie, une histoire parallèle à la mienne. C’est autour de ces livres que j’ai grandi et plus tard, quand j’en ai décelé la signification, j’ai pu comprendre d’où je tirais les bases de mon travail actuel d’artiste.

L'écriture, le livre et la narration sont partie intégrante de votre univers de plasticien. Comment organisez-vous la jonction de la littérature et des arts visuels ?

Les histoires nous sont racontées, ensuite elles éveillent l’imagination puis créent des images ; et ensuite vient le texte, puis les langues française, anglaise et arabe s’entremêlent, apportant chacune un bagage de sens et de sentiments, parfois de souvenirs.

Vous reprenez souvent des livres ou des récits étrangers que vous complétez par vos propres lignes, vos récits ; votre récit ? Ainsi du livre d'Origami qui prend sa base au Japon avec l'histoire de Sadako, victime de radiations à Hiroshima et qui selon une légende pourrait guérir après avoir confectionné mille origamis. Vous juxtaposez cette triste histoire à la non moins triste histoire du Moyen-Orient. Comment est né le parallèle?

À l’image des êtres humains, bien des histoires se ressemblent, parfois par influences et inspirations réciproques, parfois du fait de la nature humaine. Sadako et son témoignage sur la catastrophe d’Hiroshima permettent de mettre en lumière d’autres témoignages, dans d’autres endroits du monde : le Japon a beaucoup souffert peu après la Seconde Guerre mondiale, et c'est aujourd'hui l'une des premières puissances économiques mondiales. La Syrie, le pays de mes parents, souffre beaucoup aujourd’hui, j’espère du plus profond de mon cœur qu’il ira mieux un jour.

Fictions, personnages publics, privés, acteurs vont et viennent dans mon travail, ils sont mes oncles et mes tantes.

Bady Dalloul

La majorité de vos œuvres sont des livres. Comment les présentez-vous au public ?

Chaque page contient une histoire et suit le principe des manuscrits turcs et indiens des XVIe et XVIIe siècles. A l'époque, lorsque ces manuscrits arrivaient en Europe, ils étaient littéralement dépecés. Une tragédie qui permet néanmoins de mesurer l’enjeu qu'il y a à montrer toutes les pages d’un livre d’un seul coup, alors que leur dispersion serait irréversible.

Dans 120 boites d'allumettes minuscules, vous avez collés des dessins qui retracent pour vous des images rémanentes de la Syrie, la guerre civile associée à vos souvenirs d'enfant. On ne sent pas de rupture. Vous associez vos histoires personnelles sublimées avec des interprétations du conflit qui déchire la Syrie aujourd'hui.

Enfant, j’imaginais, dans les espaces vacants de timbres vierges des planches que je collectionnais, des images pouvant représenter mon pays imaginaire. Ces timbres étaient de la même taille que ces dessins. Les images qui nous parviennent de Syrie aujourd’hui inondent nos écrans et notre quotidien. L’échelle de leur diffusion n’a plus rien d’intime. Et la Syrie devient une maison sans porte ni fenêtres, dont la famille s’entretue devant les yeux du monde entier. Paradoxalement, ces images dures doivent être montrées pour que l’histoire ne se répète pas mais en même temps une tristesse m’envahit à l’idée que tout le monde puisse assister à des histoires de famille. C’est pourquoi j’ai tenté de les « protéger », par leur format qui ne permet qu’à une seule personne de voir l’image en même temps.

Il y a également chez vous des allers-retours constants entre votre histoire personnelle et celle du Moyen-Orient. La petite histoire est-elle pour vous une manière de raconter l'histoire en cours ? Quelle est la part de l'imaginaire dans la narration et l'entrelacement des deux histoires ?

C’est avec la distance géographique et celle des écrans que je suis lié avec le Moyen-Orient. C’est à travers les histoires que me racontent mes proches et celles que j’entends et que je lis, que j’ai toujours perçu cette région. L’Histoire s’écrit devant nos yeux partout dans le monde. Cependant elle agit comme un rouleau compresseur dans le monde arabe, objet d’enjeux qui me dépassent : Frontières géométriques pour de vrais pays, histoires nationales turbulentes, protagonistes portant corps et âmes chacun leurs histoires souvent opposées. C’est dans ce contexte que l’histoire subjective me parait tout autant intéressante que l’Histoire. Sinon comment tenter de comprendre la réalité ?

Fictions, personnages publics, privés, acteurs vont et viennent dans mon travail, ils sont mes oncles et mes tantes.

Quand j'ai visité votre studio, vous m'avez dit vouloir concevoir des œuvres à échelle domestique. Qu'entendez-vous par là ?

C'est que je travaille à l’échelle de mon bureau et de mon atelier. Quand c’est plus grand, ce n’est plus chez moi. Un jour peut-être, j’aurai un plus grand bureau : je ferai alors un peu plus grand…

La vidéo SEA est réalisée à partir de vidéos amateurs d'avions de chasses qui survolent le territoire syrien et de bombardements. Le montage silencieux de ces images est effrayant et en même temps très éloquent sur la puissance de feu qui s'est abattue sur ce pays. Comment en avez-vous eu l'idée ?

Mon grand-père a été pilote de chasse, cadet de la première promotion des officiers de l’armée de l’air syrienne dans les années quarante. Comme beaucoup de ses camarades, il était pénétré du sentiment de protéger son pays. Quand je vois un avion de chasse, je ressens toujours cette ambivalence : il s'agit d'un engin de guerre en même temps qu’il est censé protéger, c’est fou.

Il y a dans la majorité de vos œuvres un aspect ludique où tout peut se faire et se défaire dans un tout petit espace de temps et de lieu, donnant lieu à d'autres formes de réalités. Votre manière de démystifier l'histoire me semble être dans la désarticulation des récits, des territoires et des imaginaires pour en fabriquer des facsimilés…

C’est la réalité qui est désarticulée, à mon sens. Ou peut-être mes facsimilés sont-ils des miroirs de la réalité ?

Propos recueillis par Michket Krifa, 1er février 2018