« Chaque pays a son histoire de l'art »

Entretien avec Philippe van Cauteren, commissaire de l'exposition «100 chefs-d'œuvre de l'art moderne et contemporain arabe. La fondation Barjeel»

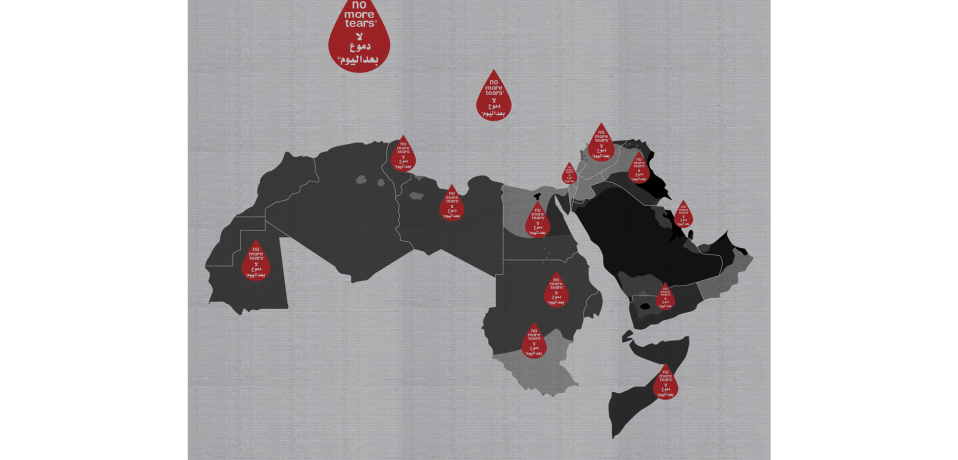

Comment élaborer une exposition qui fasse sens sans tomber dans la prétention? Comment respecter les artistes et les œuvres tout en reflétant sa propre expérience au contact de la collection Barjeel à Sharjah? A ces questions, Philipe van Cauteren, commissaire de l'exposition «100 chefs-d'œuvre de l'art moderne et contemporain arabe. La fondation Barjeel», a répondu en structurant le parcours en deux pans: un espace muséal et une réserve. Le propos: en montrant les différents visages d'une collection, amener le visiteur à remettre sa perception en question et à s'adresser à l'œuvre plutôt qu'à l'histoire qui l'entoure.

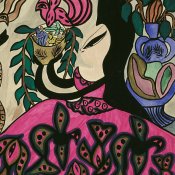

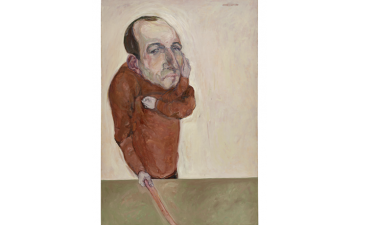

Courtesy of Barjeel Art Foundation

Courtesy of Barjeel Art Foundation

Philippe van Cauteren et le directeur du S.M.A.K., musée d'art contemporain (Gand, Belgique). Il a notamment assuré le commissariat du pavillon national irakien à la Biennale de Venise Arts visuels 2015. Il est interviewé par Hanna Boghanim, chargée de collections et d’expositions.

Comment avez-vous rencontré Sultan Al Qassemi ?

Nous nous sommes rencontrés à Florence, à un colloque consacré au rapport entre art et conflit organisé dans le cadre de l’exposition Athar Jaber «Il dolore diventa arte» (La douleur devient art, juillet 2015) – trois dessins d’Athar Jaber seront d’ailleurs montrés à l’IMA. J’avais été invité à y prendre part car je venais d’assumer le commissariat du pavillon irakien à la Biennale de Venise en 2015.

À la suite de nos échanges à Florence, Sultan était venu me rendre visite à Gand, où nous avions passé une journée au musée d'Art contemporain. Je connaissais déjà bien sûr la Fondation Barjeel, et j’avais utilisé les ressources de son site web lors de mes recherches pour la Biennale de Venise. Mais c’est après la visite de Sultan que j’ai commencé à regarder le site de plus près et à m’intéresser à sa vision des choses en tant que collectionneur. Il est de bon ton aujourd’hui d’affirmer son identité à travers une collection. Comment s’inscrivait-il dans cette démarche ?

Lorsqu’il m’a demandé si j’acceptais d’être le commissaire d’une exposition autour de sa collection, j’ai immédiatement été séduit par le projet. Je ne suis pas spécialiste de l’art du monde arabe: je ne souhaite pas le devenir, pas plus que de l’art sud-africain ou népalais car je tiens à conserver une vision universelle. Les raisons de mon enthousiasme sont à chercher dans mon expérience irakienne, entre autres, mais sont aussi liées à l’attitude que j’adopte en général vis-à-vis de l’art. À la suite de cette proposition, je me suis rendu en août 2016 à Sharjah, avec l’idée de l’IMA en tête, afin de voir la collection de mes propres yeux. Trop de collectionneurs achètent sur internet sans avoir vu les œuvres. Pas moi, particulièrement concernant la peinture, il est essentiel d’observer la matière, la manière, le traitement de la surface, etc.

Courtesy of Barjeel Art Foundation

Courtesy of Barjeel Art Foundation

Quelle a été votre impression à la découverte de la collection Barjeel ?

J’ai passé trois jours à Sharjah : un jour au Sharjah Art Museum, où était présentée l’exposition «The Short Century». Une très grande sélection de la collection Barjeel y était exposée, occupant presque la moitié du musée. Le deuxième jour, j’ai visité la réserve, et le troisième l’habitation privée de Sultan Al Qassemi. De là, m’est venue cette idée de présenter dans l’exposition les différentes facettes qui ont constitué ma propre expérience, tout rendant compte de l’exploitation de la collection et du comportement du collectionneur vis-à-vis d’elle. L’idée a été de traduire la fonction publique, pédagogique qui vise à transmettre la connaissance de l’art des pays arabes, et la collection vécue comme une entité intime, très proche d’Al Qassemi, sa «deuxième peau».

Par ailleurs, j’ai été touché par sa grande subjectivité. Dans la collection, de grands maîtres de l’art moderne et contemporain côtoient des artistes dont je suis convaincu qu’ils n’ont d’importance qu’à ses yeux: à sa manière, il «corrige» une certaine grande histoire de l’art telle qu’elle s’impose. Abdalla Omari, par exemple, l’artiste qui a peint Obama en sans-abri. Je me figure parfaitement comment la rencontre a pu se passer: Abdalla habitant Bruxelles, peut-être se sont-ils rencontrés lors de la visite d’Al Qassemi en Belgique. Et immédiatement, avec la volonté qui le caractérise d’apporter son soutien aux artistes, ce dernier a accueilli cette pièce dans sa collection, qui comprend par ailleurs de grands noms tels que Marwan.

Cette subjectivité qui meut Sultan Al Qassemi est ce dont on a le plus besoin dans le monde de l’art. Il y a de nos jours trop de soi-disant objectivité là où on devrait conserver une part de liberté.

Philippe van Cauteren

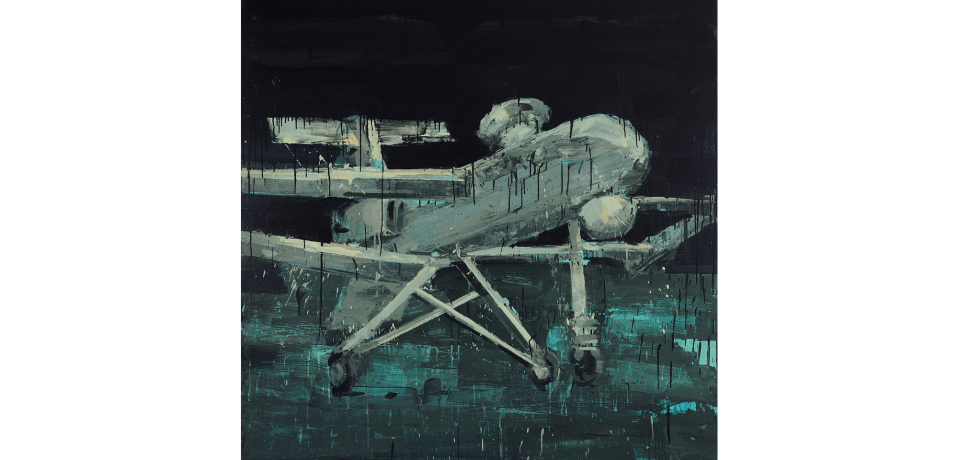

De nos jours, nombreux sont les collectionneurs à développer leur collection selon une stratégie qui répond à un besoin de reconnaissance par le milieu de l’art ou d’investissement financier. Chez Al Qassemi coexistent plusieurs motivations; mais il ne se départit jamais d’une très grande autonomie. Sa démarche pourrait évoquer celle du collectionneur Antoine de Galbert, encore que ce dernier embrasse davantage l’art dans sa complexité; Sultan est plus léger, d’une autre génération – il s’intéresse beaucoup aux médias sociaux et à l’utilisation d’Internet dans le monde arabe. Antoine de Galbert est plus proche de la création tandis que chez Sultan, il y a la perception de l’artiste, dont le choix développe un discours politique de ce que l’art peut représenter. Dans de nombreuses pièces de sa collection, il y a une démarche engagée; elle comprend beaucoup d’œuvres politiques. Non qu’il adopte une position politique claire, mais il y a quand même un lien. Or, cette subjectivité qui le meut est ce dont on a le plus besoin dans le monde de l’art. Il y a de nos jours trop de soi-disant objectivité là où on devrait conserver une part de liberté.

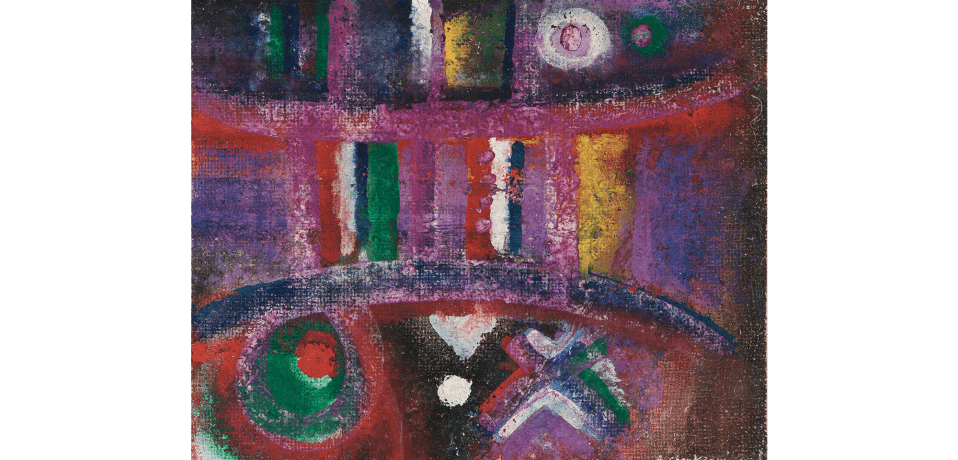

De temps à autre, je m’adonne à un petit test en montrant à une personne de mon entourage une reproduction d’un de mes artistes favoris de la collection : le peintre marocain Ahmed Cherkaoui : tous le trouvent incroyable, fantastique… et personne n’en a jamais entendu parler.

Avant de rencontrer Sultan Al Qassemi, je m’étais demandé pourquoi il ne collectionnait que des artistes du monde arabe. Selon moi, l’art ne saurait être défini par une nationalité. Pourquoi un collectionneur belge ne collectionnerait-il que de l’art belge ? Un artiste belge, ça n’existe pas : c’est un artiste qui est né en Belgique et qui utilise et reflète le contexte dans lequel il a grandi et s’est développé en tant qu’artiste. Il en va de même pour toutes les nations.

Naturellement, cela a à voir avec l’histoire de Sultan, son origine, son point de vue, mais aussi avec la grande fragilité de l’art dans le monde arabe. Tout le monde sait dans quelle complexité se trouve le monde arabe, à l’intérieur de ses frontières et jusqu’en Europe depuis les tragédies de ces dernières années. Ces phénomènes concourent plus encore à la fragilisation de l’art et de l’artiste dans les pays arabes, mais aussi dans leur réception.

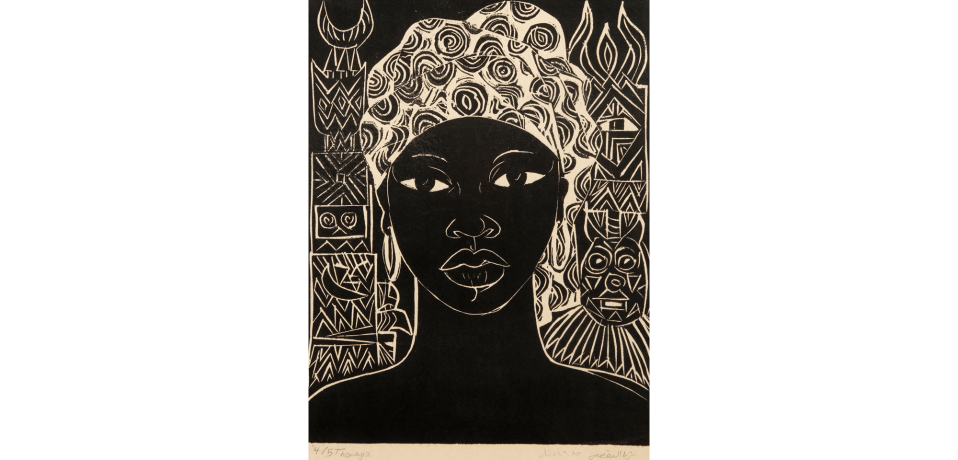

Je ne puis donc qu’éprouver un très grand respect pour ce choix. Je comprends pourquoi Al Qassemi s’est limité à une zone géographique : au début de mes recherches pour l’exposition, je ne connaissais moi-même que quinze artistes de toute la collection. Voilà qui est honteux, et lourd d’enseignement sur le regard de l’Occident : un regard encore et toujours centré sur l’histoire de l’art occidentale et par extension sur la littérature, la culture en général, l’économie, la politique, etc.

La méconnaissance de l’art d’une région du monde autre que la sienne est un révélateur de l’ignorance en général. C’est pourquoi, en tant que directeur de musée, il est capital de pouvoir faire cette exposition, et ainsi de combattre cette négligence. Je ne sais quel sera le titre définitif de l’exposition. Mais « Visage du monde » aurait toutes mes faveurs, car il évoque un miroir tendu aux ignorants, à ceux qui ne font aucun d’effort pour dépasser leurs limites, leur propre compréhension de ce qu’est l’art. Cette exposition est un outil contre cette logique stéréotypée qui restreint le monde arabe à un monde de conflits. Toutes les démarches déjà entreprises par l’IMA depuis sa fondation ont été menées pour combattre cette idée naïve selon laquelle l’Europe aurait inventé le monde.

Quelle est votre vision d’une collection privée mise à disposition du public ?

Si on se définit comme collectionneur d’art, on se doit d’assumer une part de responsabilité culturelle. On ne peut pas se considérer comme collectionneur si on conçoit sa collection comme une série de trophées et si on ne la destine qu’à son usage personnel. La mission que Sultan s’est fixée est clairement explicitée sur le site de sa fondation : son but est de rendre sa collection disponible aux recherches scientifiques et de travailler à une conscience plus articulée du monde de l’art moderne et contemporain. Il souhaite qu’elle devienne un instrument de tolérance soulignant l’importance de l’art et de la culture dans la société. Pour moi, il est l’exemple de celui qui assume sa responsabilité culturelle en passant outre les considérations personnelles. Ces dernières entrent aussi en compte, mais qu’importe, pourvu qu’il y ait une réflexion et une conséquence publique. Si on considère les expositions produites à partir de cette jeune collection – la Barjeel n’a pas dix ans –, il est évident que l’utilisation dynamique de la collection en rapport avec un discours public est l’un des moteurs essentiels.

Je suis toujours un peu inquiet quand je vois des expositions thématiques où, comme des mots sortis de leur contexte, l’œuvre d’art ou l’artiste même sont abusés.

Comment avez-vous conçu le parcours ? Quel est le principe retenu pour l’accrochage et la répartition des œuvres dans l’espace ?

Après ma visite à Sharjah, j’ai commencé à réfléchir : comment élaborer une exposition qui fasse sens sans tomber dans la prétention? Comment respecter les artistes et les œuvres et refléter en même temps mon expérience à Sharjah?

J’aurais pu choisir un thème, comme on le fait trop souvent, puis l’illustrer en puisant dans la collection: un angle politique, identitaire, etc. Mais ce type de démarche va à l’encontre de ma conception: il instrumentalise l’œuvre d’art pour servir un propos. Non que je ne veuille concevoir des expositions dénuées de point de vue : la « Beauté invisible » de mon pavillon irakien en était un. Mais avant toute chose, cette exposition se voulait une célébration de cinq artistes ayant joui d’une bien faible visibilité. Concernant l’exposition de l’IMA, ma préoccupation était de faire un choix au sein d’une grande collection en demeurant fidèle à ma manière de travailler, à mon respect pour l’artiste, et de proposer une exposition intéressante pour le public. C’est alors que j’ai décidé de faire vivre les différentes expériences que j’ai eues à Sharjah et la façon dont est utilisée la collection. C’est alors que les deux pans évoqués plus haut se sont structurés : un « Espace muséal » et une « Réserve ».

Peut-être à long terme Sultan transformera-t-il sa collection en un musée abritant des collections permanentes ? Disons que l’« Espace muséal » est le prototype d’un futur musée qui verra peut-être le jour. Concernant la partie « Réserve », il me faut préciser qu’ici, à Gand, j’aime me promener dans les réserves du musée. On y noue un rapport autre avec les œuvres. Un rapport technique, car l’accrochage est technique, à mille lieues de la glorification ou de la célébration de l’accrochage muséal ; un rapport plus sincère. Dans cette exposition, mon propos est de montrer le « visage du monde », d’amener le visiteur à remettre sa perception en question et en même temps, de montrer les différents visages d’une collection. En ce sens, la scénographie est un outil pédagogique, une expérience : une collection n’est pas toujours accrochée avec soin aux murs. Elle existe aussi dans d’autres états, dans l’espace mais aussi mentalement. Enfin, la disposition des espaces dédiés à l’exposition à l’IMA – deux niveaux, avec un escalier qui fait le lien entre les deux – a achevé de me convaincre que je faisais le bon choix.

Il s’agit de résister au regard anthropologique ou scientifique pour privilégier celui qui fait de l’œuvre en soi le protagoniste.

Il y a dans « l’espace muséal » de l’exposition une volonté d’exposer les œuvres de manière non chronologique et non thématique, privilégiant parfois les confrontations formelles…

Concernant la chronologie, il ne s’agit pas de nier qu’une œuvre a été créée à une période donnée. C’est une donnée objective. Mais en même temps, toute chronologie, toute histoire de l’art est un mensonge : l’histoire de l’art est une construction élaborée par une élite scientifique qui décide que tel artiste, tel mouvement est important.

Le choix de la non-chronologie entend engager le visiteur à lutter contre la paresse, à regarder l’œuvre et non les informations sur l’œuvre. Par qui est-ce créé, quand et pourquoi sont bien sûr des informations importantes. Mais il s’agit de voir l’œuvre non pas comme le maillon d’une chaîne, un phénomène appartenant à une totalité plus vaste, mais en soi. D’y plonger son regard comme on le fait quand on regarde une œuvre de Marx Ernst, Kurt Schwitters ou Lucian Freud. De s’adresser à l’œuvre avant de s’adresser à l’histoire qui l’entoure.

Respecter la chronologie, c’est comme copier une pratique méthodologique qui est de l’ordre de la taxonomie, c’est une validation basée sur de mauvaises raisons. Le choix d’un accrochage non chronologique ne signifie pas qu’on est dans l’aléatoire et qu’on peut faire ce que l’on veut : nous avons tenté de faire toucher du doigt les mouvements qui peuvent exister entre abstraction et figuration, et comment l’abstraction est liée à des moments révolutionnaires dans l’art et à des périodes de grandes transitions. Nous souhaitons aussi faire parler les œuvres comme elles sont. L’entrée principale de l’exposition, ce corridor, est comme une grande galerie : le visiteur qui y pénètre peut choisir d’aller à droite ou à gauche, et l’accrochage joue comme une mécanique de valorisation. La partie muséale ne peut exister sans celle des réserves, et réciproquement.

Au moment de la sélection des œuvres, qu’est-ce qui a guidé vos choix ?

Difficile à dire, car il y a une part de subjectivité! Je serais incapable de fournir une explication pour chacune des décisions que j’ai prises. D’autant que souvent, c’est après coup que l’on comprend ses choix. En ce qui me concerne, il n’est pas rare que ce soit l’accrochage qui me guide. Car pour moi, une exposition, c’est un langage. Non pas mathématique ; disons plutôt un essai ou un poème. Ce qui est important, c’est la peau des œuvres, la qualité de la peinture, mais aussi la manière dont on peut provoquer le visiteur pour qu’il regarde mieux. Souvent – la méthode n’est pas neuve –, en plaçant deux pièces différentes côte à côte, on les comprend mieux qu’en expliquant leurs caractéristiques. Comme on placerait un Kouros grec à côté d’une sculpture luba d’Afrique centrale. Je pense aux calligraphies de Koraïchi en rapport avec certaines abstractions : l’association est porteuse de signification.

Revenons à la partie « Réserve » de l’exposition…

Ici encore, nous sommes dans un principe de non-choix. On applique dans la réserve – il s’agit bien sûr ici d’une réserve stylisée, de « l’idée d’une réserve » – une logique technique qui n’est évidemment pas gratuite. On cherche aussi l’harmonie, mais selon un ordre autre. Certains artistes sont montrés dans les deux parties, comme Athar Jaber ou Chafic Abboud : le visiteur est soudain confronté à un nouveau contexte pour un même artiste. A lui, la tâche de reconstruire son rapport aux œuvres exposées. Et puis, en écho à la question évoquée plus haut de la chronologie, ici, les œuvres sont disposées selon les nécessités climatologiques, de format ou de matière, non selon un projet artistique. Notre regard et tellement paralysé, enfermé dans des stéréotypes… Cette exposition se veut une expérience pendant laquelle on va tenter d’activer le regard, de le faire travailler en différents sens, se départir du simple divertissement.

Certains artistes vous touchent-ils particulièrement ?

J’avoue rêver de dérober certaines pièces tant elles me fascinent ! Mentionnons bien sûr certains artistes représentés par plusieurs pièces dans la collection, comme Marwan. Je suis aussi très attaché à Koraïchi, dont deux pièces sont montrées. Mais ce qui m’intéresse tout particulièrement, c’est ce que je ne connais pas : non pas Adel Abdessemed, Kader Attia ou Akram Zaatari ; mais ces maîtres méconnus tels que Cherkaoui, ou cet artiste palestinien mort très jeune, Asim Abu Shakra, dont les tableaux sont d’une grande force. Ou encore certains artistes irakiens comme Shakir Hassan al Said, qui pourrait largement, selon moi, se comparer à Rothko.

Il y a dans la collection de Sultan Al Qassemi le souhait de reconstituer une histoire de l’art du monde arabe, d’opérer des choix utiles à la recherche. Quel est votre avis sur les grandes ruptures qui ont marqué le XXe siècle dans le monde arabe ?

Il faudrait réécrire une histoire de l’art en réponse à l’eurocentrisme et à sa monopolisation ; mieux, il faudrait une multitude d’histoires de l’art. Pour répondre à votre question, on peut évidemment mentionner les années cinquante qui furent un moment clé en Irak, mais aussi en Egypte et au Maroc. Mais chaque pays voit naître de grands artistes qui sont là pour insuffler le renouveau, chacun dans leur contexte. Chaque pays a son histoire de l’art, et nous avons besoin de porter sur l’autre un regard empreint d’empathie, dépourvu d’idée préconçue, qui ne soit pas de l’ordre de la différenciation. Sans pour autant nier les processus d’influence – les plus anciennes œuvres de la collection Barjeel portent la marque de l’académisme européen– en rapport avec un contexte politique de colonisation majeur. Mais nous sommes à présent au début du XXIe siècle, et il est capital de redéfinir l’importance de l’art dans la société. Paradoxalement, beaucoup de choses, dans le monde de l’art aujourd’hui, sont définies par le marché et non par l’art et l’artiste lui-même. C’est pourquoi les démarches telles que celles qu’entreprend l’IMA ont une grande importance.

Beaucoup de changements ont eu lieu ces dernières années, les artistes sont souvent au centre d’un phénomène de mondialisation. Aujourd’hui les biennales, les initiatives telle que celle de Sultan se multiplient dans les pays arabes. Il semble qu’il y ait un intérêt grandissant pour la scène artistique arabe contemporaine. Quel est votre avis sur ce phénomène ?

Il n’y aura jamais assez de biennales dans le monde ! Je suis pour une prolifération d’expositions de qualité. Mais il faut rester prudent et se méfier de l’effet de mode : depuis cinq ou six ans, la Chine est au centre de tous les regards. Puis c’est au tour de l’Inde, du monde arabe, de l’Amérique du Sud, et ainsi de suite, en boucle. L’important, c’est que ces démarches ne répondent pas à une mode mais obéissent à une réflexion en profondeur.

Le monde de l’art est souvent superficiel, jusqu’aux artistes eux-mêmes. Mais à mes yeux, le monde arabe a un avantage sur l’Europe, tout comme l’Amérique du Sud ou le Népal : la question de la nécessité de l’art y est discutée avec bien plus d’urgence et de sens critique. C’est un défi, mais aussi une opportunité pour redéfinir l’art en général.