La Aïta, chant populaire féminin grivois né à la fin du XIXe siècle, est aussi une précieuse source d’information pour les historiens et sociologues.

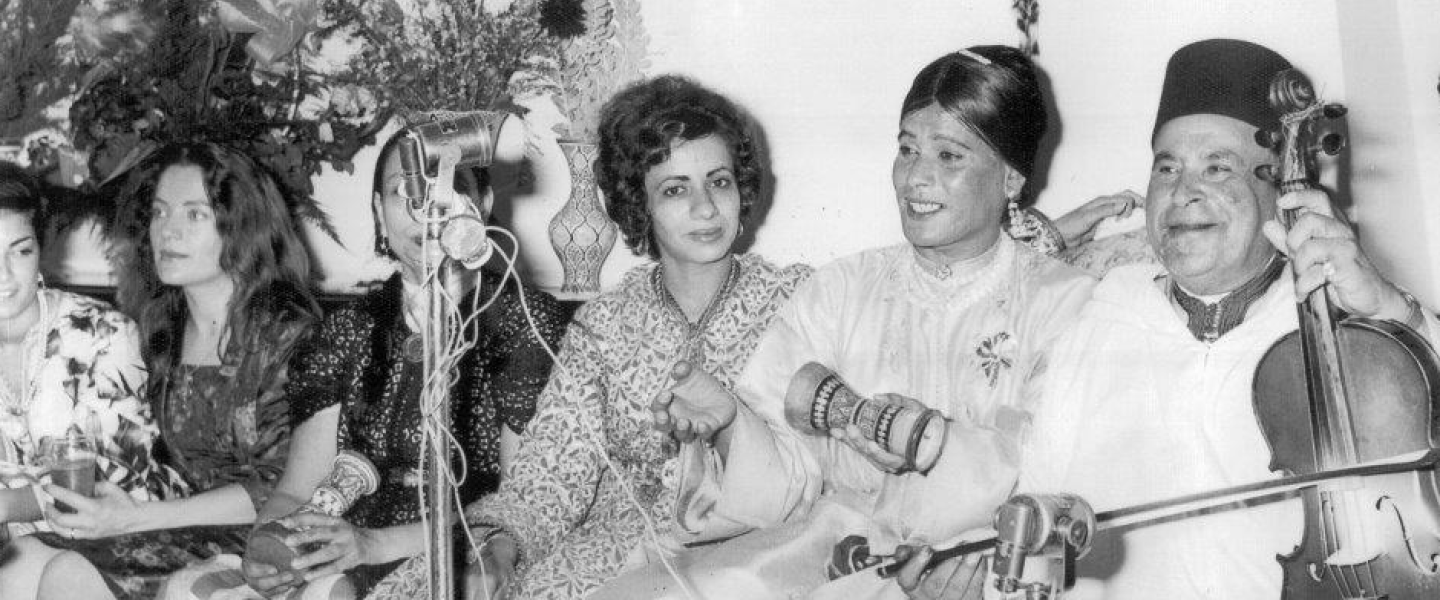

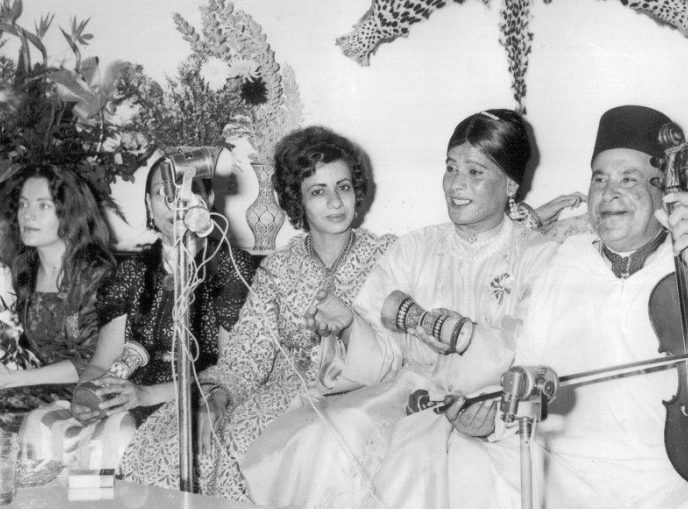

Avant les années 1950, la Aïta se résume à une expression typiquement rurale. Bouchaïb El Bidaoui (photo) est l'un des chanteurs à l'urbaniser et à la remettre au goût du jour.

Née dans le Sud agricole du Maroc à la fin du XIXe siècle, la Aïta (littéralement : le cri, ou l’appel) est plus qu’un chant populaire servi par des chanteuses aux formes généreuses et aux déhanchements lascifs : une véritable source historique et sociologique qui renferme une critique acérée de la société à travers l’expression intense, confinant à la tragédie, des sentiments. Surprenante par sa liberté de ton, autrefois censurée et méprisée car jugée grivoise, elle suscite un regain d’intérêt depuis le début du IIIe millénaire.

Projection à 19h du film Aïta d'Izza Génini, suivie d'un débat avec :

- Izza Génini, productrice et réalisatrice. On lui doit notamment la série de documentaires Maroc corps et âme, consacrés à divers genres musicaux marocains dont le gnawi, le melhoune ou la aïta.

- Brahim El Mazned, inlassable militant de la cause musicale marocaine, notamment directeur artistique du festival Timitar d’Agadir, dédié à l’art amazigh, et directeur de Visa For Music à Rabat, plateforme et marché du disque et du spectacle vivant mettant en relief toute la création artistique africaine, moyen-orientale, caraïbe et sud-américaine.

Débat animé par Rabah Mezouane, chargé de la programmation musicale à l’IMA.

En partenariat avec :